La neige ! La neige !

Tout joyeux, vous courez à la fenêtre ou au jardin.

Autre chose est de vivre dans les neiges du Grand Nord, comme le missionnaire qui s’en va si loin évangéliser l’Esquimau.

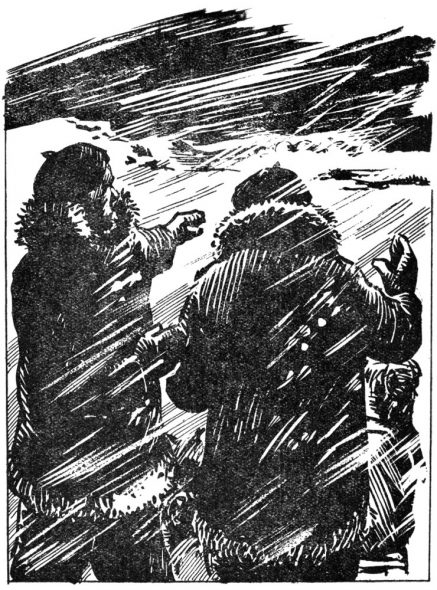

Le P. Le Roux, un Breton aux yeux bleus et le P. Rouvière, Lozérien aux yeux noirs, tous les deux Oblats de Marie, partent à la recherche des Esquimaux campés sur la banquise.

La banquise… Imaginez-vous cela ? une mer sans bateaux, sans vagues, immobilisée sous la neige. Au loin, du côté de la terre, la falaise aux cavernes habitées par les ours blancs ; au large, un chaos de blocs de glace qui se détachent avec un bruit de tonnerre et s’en vont à la dérive… Quelle idée d’aller vivre là ! C’est que, sous la neige, il y a la glace, et sous la glace, l’eau, et dans l’eau, le poisson et le mammifère dont l’homme se nourrira puisqu’il ne peut cultiver la terre ni récolter les fruits d’arbres inexistants.

Venant de la Mission Notre-Dame d’Espérance, après plusieurs jours de voyage, les deux missionnaires aperçoivent enfin les coupoles des maisons de neige. Il est temps ! Pères et chiens sont à bout de forces et quel froid ! 52 degrés au-dessous de zéro ! « Tiens, remarque un des Pères, nous avons été signalés ; voici qu’ils sortent de leurs iglous. »

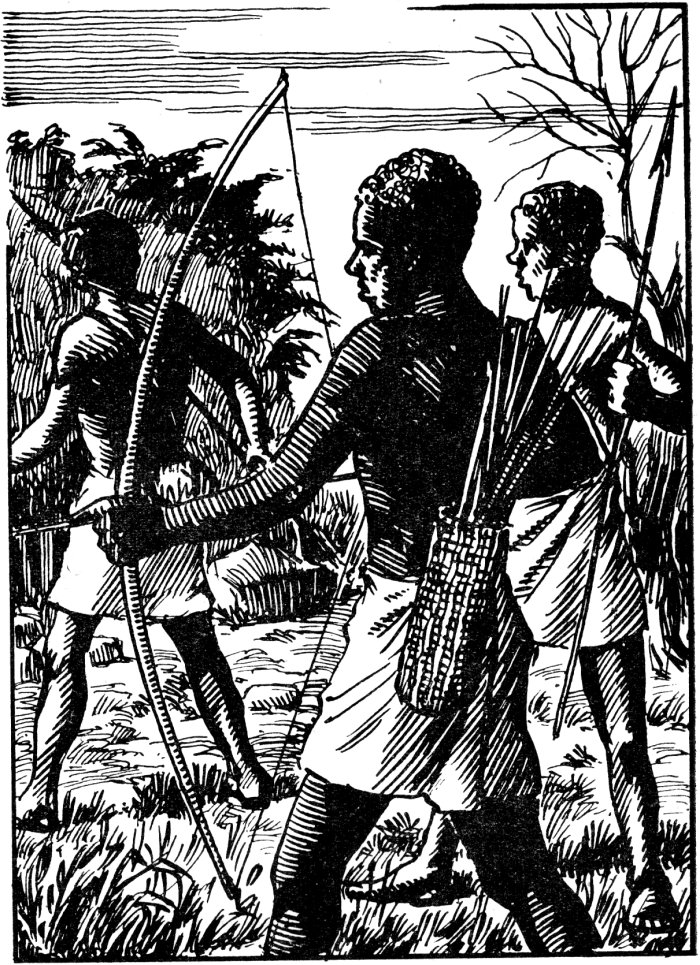

Un Esquimau vient en effet à leur rencontre et les salue à la mode de son peuple, bras levés, non en signe de reddition, mais de bienvenue. Suivent des inclinaisons de tête à droite, à gauche, une inclination jusqu’au sol,… et cela recommence. On ne peut être plus poli ! Les deux Français imitent de leur mieux. Une vraie pantomime.

L’homme se retourne alors vers le groupe qui le suit : « Kra-bouma ! clame-t-il, ce sont des Blancs ! » Et il court vers eux, mains tendues. Hommes, femmes, vieillards, enfants imitent le geste ; c’est à qui tendra ses deux mains garnies d’épaisses moufles de fourrure et tous rient de contentement. Les Blancs, ils les connaissent un peu pour les rencontrer à Fort-Norman quand ils vont y échanger fourrures et ivoires contre thé, sucre et tabac.

Le P. Rouvière n’est point un agent de commerce et il tient à leur dire, tout clair, le but de sa visite : « Nous sommes venus de très loin (de la France, par delà la mission) pour vous parler de Dieu qui a créé les poissons, les phoques et les hommes. Son fils Jésus, descendu du ciel sur la terre est mort pour ouvrir le ciel à ceux qui l’auront aimé ! »

Peut-être avez-vous entendu raconter l’histoire de ces Esquimaux ou de ces Indiens qui, à semblables paroles, ne s’étonnèrent pas : le Créateur, ils l’avaient deviné, découvert, par la beauté de sa création et ils l’avaient nommé le Grand Esprit. Ceux-ci ne comprennent pas ; ils se regardent surpris, puis, ne sachant que répondre, ils éclatent de rire.