Le 21 janvier 1793, Louis XVI mourait assassiné par les révolutionnaires, guillotiné sur la place de la Concorde, à Paris.

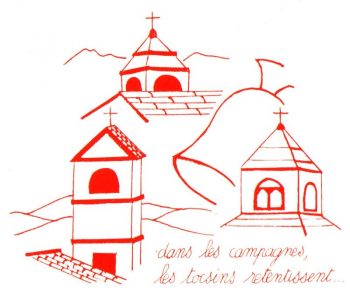

Le Roi ! Hélas ! On s’était attendu à bien des malheurs, mais on avait espéré sauver le Roi ! Hélas ! Le Roi est mort ! Dans les campagnes, les tocsins retentissent comme une seule voix vers le Ciel, et la nouvelle tombe dans les cœurs comme un coup de tonnerre. Nouvelle épouvantable de ce crime inouï ! Le monde tout entier reste stupéfait : La France a tué son Roi !

Seigneur Jésus, maintenant qui aura pitié de la France ? Seigneur Jésus, ayez pitié des Français malheureux !

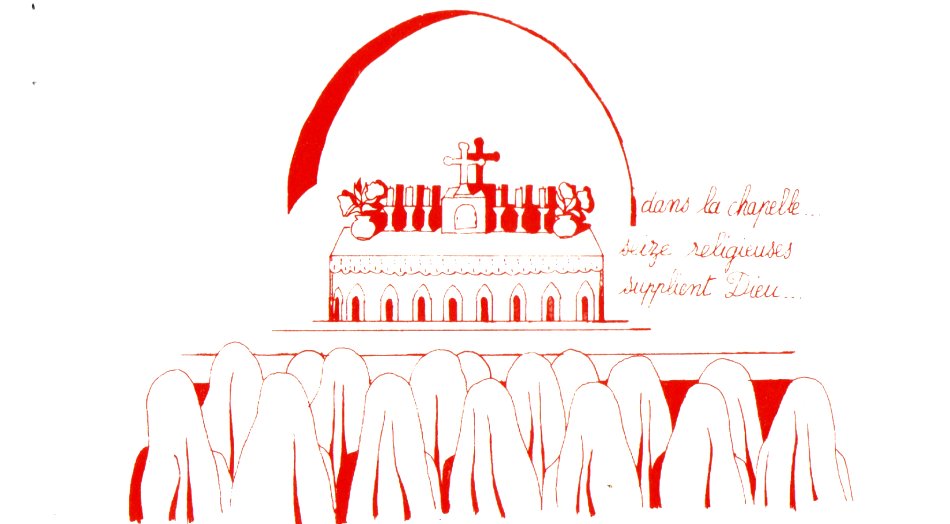

Dans la petite chapelle d’un couvent de campagne, seize religieuses supplient Dieu et lui offrent leur vie. Voici quelques mois déjà, Mère Thérèse de St Augustin, leur prieure, leur avait proposé de faire cet acte de consécration par lequel la communauté s’offrirait en holocauste pour apaiser la Colère de Dieu et obtenir le retour de la paix dans l’Église et la Nation. Toutes avaient accepté, et depuis, elles renouvelaient chaque jour cette offrande de leur vie, cet holocauste de réparation et d’expiation. Mais aujourd’hui le Roi est mort. Alors avec quel cœur, plus implorant que jamais, les religieuses offrent-elles cette vie ! Mon Dieu, nous voulons comme vous mourir martyres pour le salut des âmes !

Souvenez-vous que nous sommes vos épouses et vos corédemptrices ! Pour le Salut de l’Église et de la France, souvenez-vous que nous vous aimons.

* * *

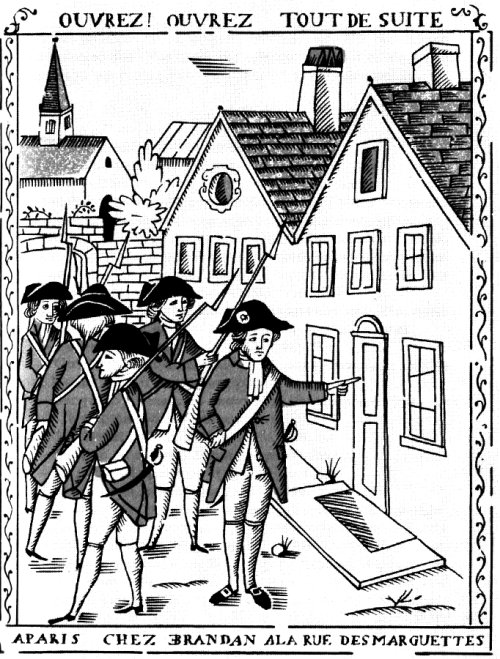

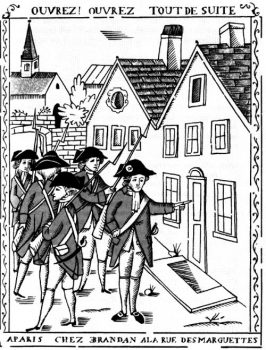

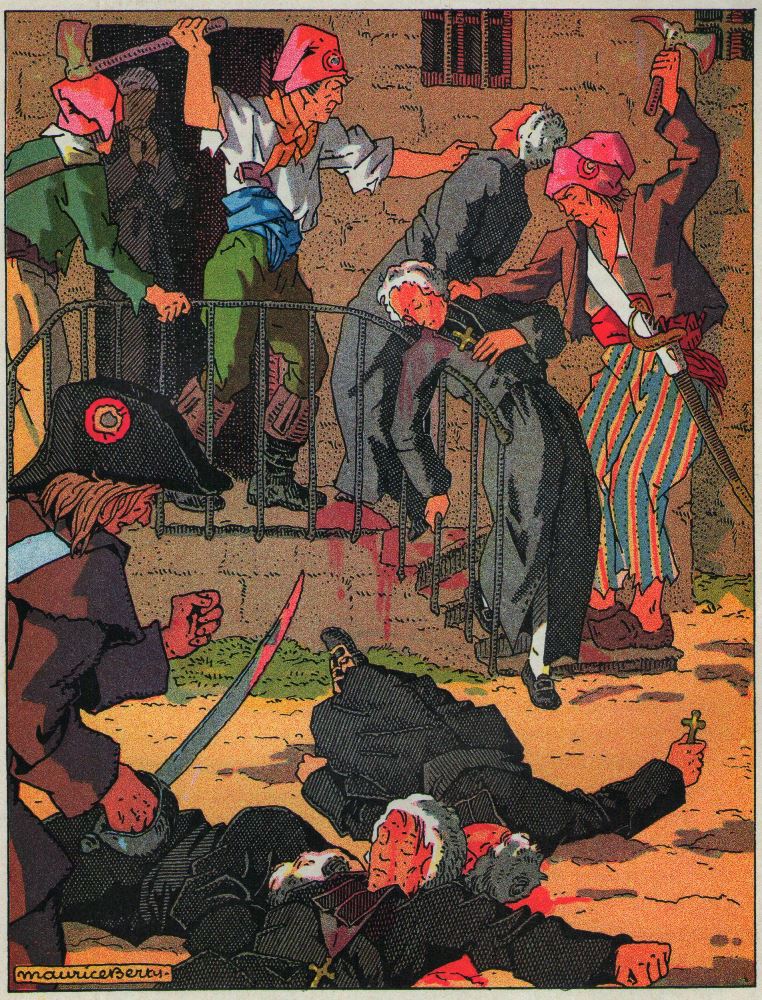

Le 21 juin 1794, le Comité révolutionnaire et de Salut Public de Compiègne décidait de perquisitionner chez les religieuses. On y trouva des lettres pieuses, une relique de Ste Thérèse d’Avila, un portrait du Roi Louis XVI, une copie de son testament, des images et un cantique en l’honneur du Sacré-Cœur. Alors le diable excita la haine des révolutionnaires, toutes les religieuses furent arrêtées, et écrouées dans une maison de la ville. Durant trois semaines environ elles y demeurèrent enfermées, souffrant des privations de tout genre, en butte à la méchanceté de leurs geôliers. Le 12 juillet, on les transféra à Paris, on les enferma à la Conciergerie. Mais on ne les y garda que cinq jours. Le 17 juillet, lendemain de la Fête de Notre-Dame du Mont Carmel, on les fit comparaître devant le Tribunal de la Révolution.

Quelques instants plus tard, la cloche fêlée de la cure branle à toute volée, et le vieux prêtre alerté accourt, tout rajeuni par la joie, au-devant de ses bruyants paroissiens…

Quelques instants plus tard, la cloche fêlée de la cure branle à toute volée, et le vieux prêtre alerté accourt, tout rajeuni par la joie, au-devant de ses bruyants paroissiens…