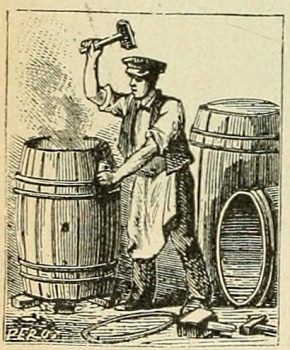

« Désiré Prodhomme, tonnelier en tout genre, fait ce qui concerne la boissellerie ; bat les tapis, sa femme aussi. »

Je revois la pancarte de bois brut, sur laquelle était peinte, du bout d’un pinceau malhabile, cette énumération des métiers de monsieur et de madame Désiré Prodhomme. Elle servait de fronton à une vieille porte, ouverte sur une cour aussi vieille, à l’extrémité d’un faubourg. La giroflée, sur l’arête du mur, rembourrée de terre et de mousse, poussait comme dans une plate-bande. Et, de l’autre côté, parmi les barriques vides, les paquets de cercles, les planches de fin châtaignier,les bottes d’osier qui trempaient clans une cuve, maître Prodhomme tournait, sifflait, cognait, varlopait, rabotait ou limait, tâchant de gagner la vie de ses huit enfants, celle de sa femme et la sienne.

Cela faisait dix, sans parler d’une chatte blanche qui mangeait presque comme une personne, et il n’était pas facile, avec la tonnellerie et même la boissellerie, de nourrir tant de monde. Aussi, lorsque le phylloxéra, l’oïdium et le reste des ennemis de la vigne, buvaient, dans leur verjus, les vendanges voisines ; lorsque de mauvaises récoltes empêchaient les fermiers d’acheter un boisseau neuf et les marchands de marrons de se fournir d’un nouveau litre, il allait battre les tapis. Il les battait sur la route en plein vent, les jetant à cheval sur une corde tendue entre deux arbres. Et comme il avait l’honneur de battre les tapis de fête de la cathédrale et le rouleau de haute laine qui traversait toute l’église, les jours de grands mariages, et les carpettes de plusieurs familles connues, sa femme l’aidait. D’où la pancarte.

Celle-ci était destinée à se modifier, puis à disparaître. Le premier qui y porta la main, ce fut Désiré, non pas le père, mais le fils unique, un petit, qui avait une sœur aînée et six sœurs cadettes, et qu’on gâtait, précisément parce qu’on ne gâtait pas les autres, et pour une autre raison encore. Il avait de la voix. Un jour, en portant un vinaigrier, un vrai bijou de tonnellerie, chez un chanoine, il avait dit : « Merci monsieur », à l’abbé qui lui donnait dix sous. Ce « merci monsieur » avait fait sa fortune. Le chanoine s’était écrié :

« Répète merci.

— Merci, monsieur.

— Répète encore. Tu as une voix d’ange ! »

L’enfant avait ri, d’un rire qui montait indéfiniment, plus clair que le tintement d’un verre de Bohême, plus perlé qu’une chanson de rouge-gorge.

L’abbé, enthousiasmé, l’avait, huit jours après, fait entrer dans la maîtrise de la cathédrale. Là, Désiré apprit à solfier, à connaître les clefs, les notes, à distinguer les dièses d’avec les bémols et à feuilleter convenablement, pour y trouver l’office du jour, les gros antiphonaires reliés en double cuir et garnis de fer aux angles. Pour l’expression, — chose admirable, au dire du maître de chapelle, — on n’eut pas besoin de la lui enseigner ; il la rencontrait tout seul, sans la chercher.

Le Chapitre était ravi. Les plus vieux chanoines ne se souvenaient pas d’avoir entendu une voix d’enfant de chœur pareille à celle de Désiré. Dieu sait pourtant qu’ils n’étaient pas jeunes, les plus vieux du Chapitre, et que, pour eux, le sacre de Charles X pouvait reprendre encore les couleurs de la vie. Les derniers promus opinaient de la barrette. C’était, quand paraissait le fils du tonnelier, un sourire discret et paternel, tout autour des pupitres en demi-cercle, une attente déjà charmée. Quand Désiré lançait les premières notes de l’antienne, cela devenait de la joie. Quelques-uns étaient poètes sans le dire. D’autres étaient saints sans le savoir. Tous s’accordaient secrètement à penser qu’une telle musique n’avait rien de la terre. Des lueurs qui descendaient d’un vitrail et se posaient sur la tête du petit donnaient à croire que les bienheureux souriaient aussi dans les verrières.

Avec les amis, les profits lui venaient : une collation offerte à la Pentecôte par le maître de chapelle, flatté des compliments qu’on lui faisait de son élève ; une casquette de laine tricotée par une vieille fille, en souvenir d’une messe de Gounod, où Désiré avait merveilleusement tenu une première partie ; de menues pièces blanches données par des curés de la ville, ou des chanoines du Chapitre qui dirigeaient, le soir, en petit comité l’exécution d’un O salutaris ou d’un Regina cœli de leur composition. Les gains triplèrent quand la renommée de cet artiste de douze ans se fut répandue dans le monde et qu’on lui demanda de chanter aux messes de mariage.