.

Temps de lecture : 12 minutes

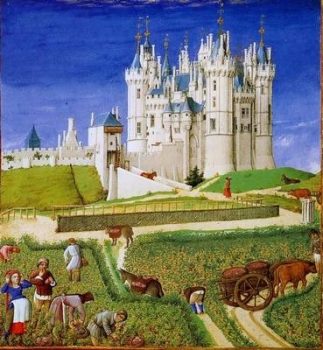

La commune de Chanteau, située au milieu de la forêt d’Orléans, ne compte que 73 maisons et 348 habitants[]. Les débris de tuiles et de briques que la charrue ramène au-dessus du sol en divers endroits, font présumer que cette paroisse était plus populeuse autrefois qu’elle ne l’est aujourd’hui, et cette préemption se change en certitude à la lecture des anciens titres de propriété, Chanteau aurait partagé ses vicissitudes avec toutes les localités riveraines de la forêt, au secours desquelles l’industrie et l’amélioration des voies vicinales ne seraient pas accourues. Les privilèges concédés par les rois, les princes apanagistes et les tréfonciers, furent, croyons-nous, les causes de ces agglomérations d’hommes auprès des bois. En effet, les habitants durent affluer aux lieux qui fournissaient le pacage et le panage pour leurs bestiaux et pour eux-mêmes, l’usage du bois mort et du mort-bois. Mais à mesure que ces privilèges étaient restreints, puis supprimés, hommes et bêtes délaissaient les lieux où ils ne trouvaient plus les mêmes moyens d’existence. Chanteau possédait, dans son voisinage, une autre source de prospérité ; nous voulons parler de Notre-Dame-d’Ambert, monastère riche et peuplé de nombreux religieux.

Au commencement du XVe siècle, temps où Ambert et Chanteau fleurissaient, on voyait, à l’extrémité nord de la rue de la Bouverie, s’élever une maison, derrière laquelle s’étendait un jardin séparé de la forêt par le grand chemin d’Orléans à Rebréchien. Cette maison était habitée par une mère et ses trois fils. Le père, attaché dès son enfance au service du monastère, avait su mériter l’amitié du prieur, qui lui avait appris à lire et à écrire. Peut-être le projet du religieux était-il d’attacher Pierre au couvent, en qualité de frère lai, mais Pierre voulut se marier. Alors, le monastère lui donna la maison dont nous avons parlé et trois arpents de dépendances, pour en jouir, lui et ses descendants, pendant 199 ans, à la charge de payer 16 sols parisis de rente et 18 deniers de cens, plus la dîme du grain, de deux gerbes par arpent, et celle du vin, d’une jalaye par tonneau. Après quelques années de mariage, Pierre mourut, laissant à sa veuve et à ses enfante, l’héritage que lui avait donné le couvent, et un livre des Évangiles qu’il tenait de l’amitié du prieur.

Au commencement du XVe siècle, temps où Ambert et Chanteau fleurissaient, on voyait, à l’extrémité nord de la rue de la Bouverie, s’élever une maison, derrière laquelle s’étendait un jardin séparé de la forêt par le grand chemin d’Orléans à Rebréchien. Cette maison était habitée par une mère et ses trois fils. Le père, attaché dès son enfance au service du monastère, avait su mériter l’amitié du prieur, qui lui avait appris à lire et à écrire. Peut-être le projet du religieux était-il d’attacher Pierre au couvent, en qualité de frère lai, mais Pierre voulut se marier. Alors, le monastère lui donna la maison dont nous avons parlé et trois arpents de dépendances, pour en jouir, lui et ses descendants, pendant 199 ans, à la charge de payer 16 sols parisis de rente et 18 deniers de cens, plus la dîme du grain, de deux gerbes par arpent, et celle du vin, d’une jalaye par tonneau. Après quelques années de mariage, Pierre mourut, laissant à sa veuve et à ses enfante, l’héritage que lui avait donné le couvent, et un livre des Évangiles qu’il tenait de l’amitié du prieur.

Jacqueline, ainsi se nommait la veuve, savait que dans le malheur la véritable consolation n’est qu’en Dieu. Elle s’adressa donc à celui qui n’abandonne jamais l’affligé, et le courage lui revint. Elle en avait grand besoin, la pauvre femme, pour nourrir et élever ses enfants. Parfois le découragement la prenait ; elle se retirait alors au fond de son jardin, et là, assise sur un petit tertre de gazon, elle puisait la résignation dans le livre des Évangiles. Les enfants voyaient-ils leur mère ainsi occupée, ils s’approchaient d’elle doucement et lui disaient : « Mère, raconte-nous donc une des belles histoires de ton livre » ; et Jacqueline lisait quelques-uns des traits de la vie de Jésus-Christ. C’était le paralytique ou l’aveugle-né, qui n’avaient dû leur guérison qu’à leur foi ; c’était l’enfant prodigue qui nous révèle l’inépuisable miséricorde de Dieu ; ou bien encore le bon Samaritain. Elle faisait découler de ces lectures des réflexions qui tendaient à rendre ses enfants meilleurs, en leur inspirant l’amour de Dieu et du prochain.

Un jour Jacqueline racontait la prédilection de Jésus pour l’enfance : « On lui présenta de petits enfants, afin qu’il leur imposa les mains et qu’il priât, et les disciples les repoussaient. Jésus leur dit : « Laissez ces enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume du ciel est pour ceux qui leur ressemblent. » » À ce moment, un nuage tout noir vint à passer, et versa une pluie abondante sur la petite famille. Elle s’empressa de gagner la maison.

Un jour Jacqueline racontait la prédilection de Jésus pour l’enfance : « On lui présenta de petits enfants, afin qu’il leur imposa les mains et qu’il priât, et les disciples les repoussaient. Jésus leur dit : « Laissez ces enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume du ciel est pour ceux qui leur ressemblent. » » À ce moment, un nuage tout noir vint à passer, et versa une pluie abondante sur la petite famille. Elle s’empressa de gagner la maison.

— Quel dommage, dit le cadet, que nous n’ayons pas là-bas un de ces beaux chênes qui croissent dans la forêt ! la mère ne craindrait plus le soleil ni la pluie, et elle pourrait lire dans son beau livre autant qu’elle le voudrait.

— Mes enfants, reprit Jacqueline, vous pouvez en planter un.

— La mère a raison ; je le planterai, dit l’aîné.

— Non, non, ce sera moi, reprit le cadet.

— Pas du tout, ajouta le troisième, ce sera le petit Étienne.

Et chacun de vouloir l’emporter. La mère intervint encore.

Au commencement du XVe siècle, temps où Ambert et Chanteau fleurissaient, on voyait, à l’extrémité nord de la rue de la Bouverie, s’élever une maison, derrière laquelle s’étendait un jardin séparé de la forêt par le grand chemin d’Orléans à Rebréchien. Cette maison était habitée par une mère et ses trois fils. Le père, attaché dès son enfance au service du monastère, avait su mériter l’amitié du prieur, qui lui avait appris à lire et à écrire. Peut-être le projet du religieux était-il d’attacher Pierre au couvent, en qualité de frère lai, mais Pierre voulut se marier. Alors, le monastère lui donna la maison dont nous avons parlé et trois arpents de dépendances, pour en jouir, lui et ses descendants, pendant 199 ans, à la charge de payer 16 sols parisis de rente et 18 deniers de cens, plus la dîme du grain, de deux gerbes par arpent, et celle du vin, d’une jalaye par tonneau. Après quelques années de

Au commencement du XVe siècle, temps où Ambert et Chanteau fleurissaient, on voyait, à l’extrémité nord de la rue de la Bouverie, s’élever une maison, derrière laquelle s’étendait un jardin séparé de la forêt par le grand chemin d’Orléans à Rebréchien. Cette maison était habitée par une mère et ses trois fils. Le père, attaché dès son enfance au service du monastère, avait su mériter l’amitié du prieur, qui lui avait appris à lire et à écrire. Peut-être le projet du religieux était-il d’attacher Pierre au couvent, en qualité de frère lai, mais Pierre voulut se marier. Alors, le monastère lui donna la maison dont nous avons parlé et trois arpents de dépendances, pour en jouir, lui et ses descendants, pendant 199 ans, à la charge de payer 16 sols parisis de rente et 18 deniers de cens, plus la dîme du grain, de deux gerbes par arpent, et celle du vin, d’une jalaye par tonneau. Après quelques années de