.

Temps de lecture : 19 minutes

Conte de Noël

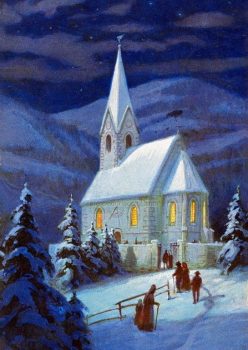

Il faisait froid. La neige des chemins criait sous l’acier des traîneaux. Les prés et les collines resplendissaient dans leurs blanches draperies, et les sapins sombres, chargés de brillants flocons, inclinaient vers le sol leurs rameaux pesants.

C’était la veille de Noël. La terre allait tressaillir et les anges allaient chanter, comme il y a dix-neuf siècles.

« Gloria in excelsis Deo. »

Mais seuls les petits et les humbles, comme alors peut-être, pourraient entendre le céleste cantique.

Il semble qu’à cette heure solennelle un doux effluve d’amour se répand dans les airs. Les fronts se relèvent, les courages se raffermissent, l’espérance rafraîchit, comme une ondée bienfaisante, les cœurs meurtris. Et pourtant il se trouve encore des âmes qui souffrent et des lits de douleur où la vie agonise.

Là-bas, dans la maison de madame Verchamp, une veuve très estimée, dormait, sur un lit tout blanc, une jeune fille malade. Elle dormait, et un songe agréable la visitait sans doute en ce moment, car malgré sa souffrance, elle souriait. Elle revivait peut-être un beau jour perdu, comme cela arrive parfois dans le sommeil. Elle était amaigrie, et la pâleur de ses joues faisait ressortir son grand œil noir plein de tristesse. Près d’elle, sa mère pleurait.

Sa mère pleurait, et en essuyant ses larmes du coin de son tablier, elle pensait :

Pourquoi l’a-t-elle tant aimée ?…

Soudain la porte s’ouvrit. Elle vit entrer deux hommes. Elle ne les reconnut pas d’abord, à cause des grandes capotes qui les enveloppaient, et des collets de fourrure qui leur montaient jusqu’aux yeux. Elle tressaillit cependant, et s’avança au devant d’eux.

* * *

Trois ans auparavant, un soir de la fenaison, Mariette, la jeune malade d’aujourd’hui, revenait au fenil sur un charriot de foin. Enfoncée dans le trèfle et le mil comme dans un nid, elle se laissait bercer au cahotage des roues, et chantait, de sa voix douce et quelque peu plaintive, une chansonnette gracieuse dans sa forme et sage dans son enseignement :

La fleur de la charmille,

La fleur de la famille,

Ont un destin commun,

Lorsque les mains les cueillent,

L’une et l’autre s’effeuillent

Et perdent leur parfum…

Petite rose blanche,

Reste donc à la branche

Dont la sève nourrit,

Petite fille chère,

Reste donc à ta mère

Dont l’amour te sourit.

Octave Desruisseaux qui traversait le clos voisin, la faux sur l’épaule, l’entendit et fut charmé. Il ne la connaissait point. Il devina qu’elle était belle et se prit à l’aimer, sans se demander s’il ne courait pas au désenchantement. Il était jeune, d’humeur agréable, bien découplé, laborieux, avec cela il serait bien maladroit s’il ne réussissait pas à décrocher un bon petit cœur. Cela ne tient pas tant après tout.

Il était de Sainte-Croix. Victor Poudrier l’avait fait venir pour les foins et les récoltes, car il passait pour vaillant. Sa faux allongeait de fiers andains, et son « javelier » couchait d’épaisses javelles, depuis les heures fraîches du matin jusqu’aux ombres de la soirée.

Un dimanche, la jeunesse se réunit, après le repas du soir, chez Marcelin Thiboutot, le forgeron, pas loin de la côte de sable. Octave et Mariette se virent et s’aimèrent. Ils gardèrent leur secret cependant.

Le lendemain, Mariette alla au champ pour faner le foin nouveau. Le soleil rayonnait et donnait aux clôtures grises une apparence de cadre lumineux. Un large chapeau de paille protégeait contre les rayons trop chauds, sa jolie figure. Car elle était jolie, Mariette. Un mince fichu de mousseline se tordait négligemment sur sa gorge un peu brunie. Elle tenait une fourche de saule et jetait dans l’air pur les bribes perlées de la dernière chanson du village. De temps à autre, ses regards curieux se promenaient sur le pré voisin. Une pensée douce l’obsédait. Elle éprouvait les délices du réveil de l’amour, et trouvait à aimer un bonheur inexprimable.

Tout à coup elle aperçut un jeune faucheur courbé sur la prairie, et elle sentit son cœur se serrer et sa joue rougir. C’était lui. Quand elle fut plus près, elle vit, comme un serpent de feu, la faux luisante s’enfoncer dans l’herbe, et elle entendit, comme un chant d’amour, le crissement de l’acier qui montait du clos, par intervalles courts et mesurés.

Tout à coup elle aperçut un jeune faucheur courbé sur la prairie, et elle sentit son cœur se serrer et sa joue rougir. C’était lui. Quand elle fut plus près, elle vit, comme un serpent de feu, la faux luisante s’enfoncer dans l’herbe, et elle entendit, comme un chant d’amour, le crissement de l’acier qui montait du clos, par intervalles courts et mesurés.

Le faucheur ne la devina point.

Un peu plus tard, il suspendit son travail et marcha vers l’endroit où il avait déposé sa pierre à aiguiser. Plusieurs jeunes filles fanaient dans les alentours, en criant des choses gaies, et en jetant des éclats de rire. Il chercha à les reconnaître, mais il n’y parvint guère, à cause des larges bords de leurs chapeaux. Il se tourna vers le clos de la veuve Verchamp. Mariette paraissait absorbée dans sa tâche. Il aurait bien voulu qu’elle regardât de son côte. Il prit la pierre qui trempait dans un vase plein d’eau, et leva sa faux devant lui. La lame décrivait une courbe étincelante comme un nimbe vis-à-vis son front trempé de sueurs. La pierre mordit l’acier. D’autres faucheurs aussi affilèrent leurs outils, et ce fut comme un clair retentissement de cymbales dans l’air sonore. Les jeunes filles levèrent la tête, et les fourches restèrent piquées dans le foin parfumé. Les cigales, cachées dans le feuillage des grands arbres, jetèrent comme des fusées leurs trilles vibrants. Des oiseaux, entraînés par le plaisir, se mirent à voltiger d’une aile folle, en éparpillant de joyeuses notes… Et des rires s’égrenaient de toute part. Jamais fête plus belle n’avait fait tressaillir ces champs tant de fois moissonnés.