La famille

Celui qui devait être le grand Pape Pie X naquit dans la pauvreté, le 2 juin 1835, au village de Riese, en Italie. Joseph, « Beppi », comme on le nommait familièrement, était l’aîné de neuf enfants.

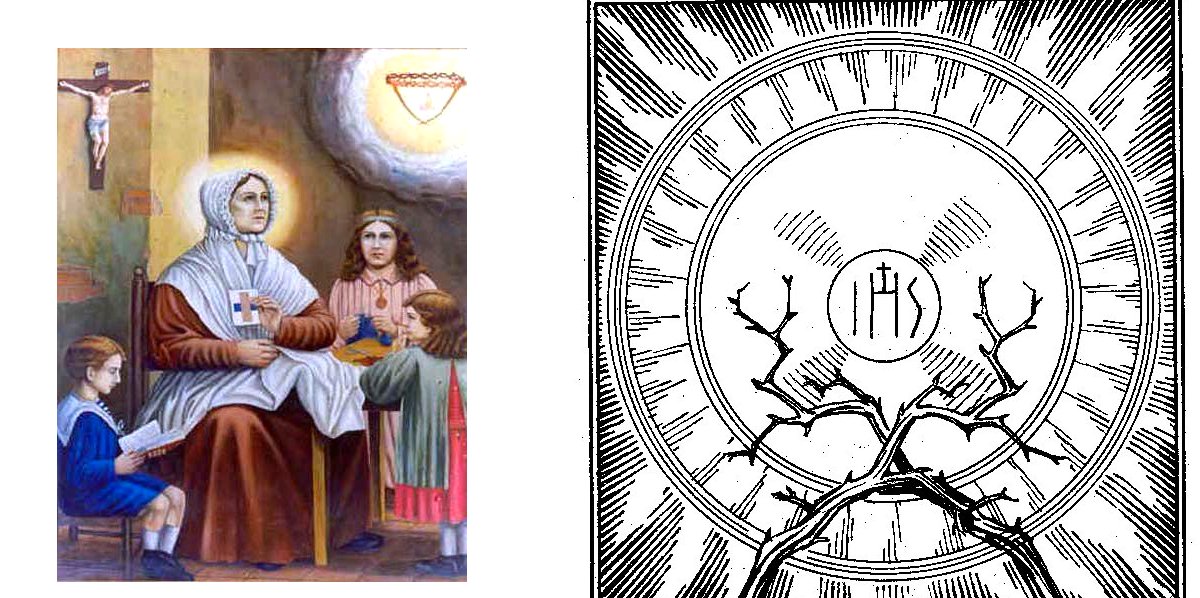

Son père, Jean-Baptiste Sarto, possédait une humble maison et deux petits champs. Agent communal, il balayait la mairie, faisait les courses, ce pour quoi il recevait chaque jour, 0 fr. 50. Maigre salaire pour nourrir tant de monde ! La mère de famille, Marguerite Sarto, essayait de son côté de gagner quelque chose. Avant son mariage, elle était couturière. Une fois le ménage rangé, les petits habillés, la soupe au feu, elle reprenait son aiguille et cousait pour les voisines.

Tous ceux qui connaissaient Marguerite admiraient ses vertus, son courage, sa foi. C’était un foyer modèle que celui des Sarto. Chaque soir, après la journée de travail, le père expliquait le catéchisme à ses enfants et récitait tout haut la prière.

Élevé par des parents si chrétiens, le petit Joseph ne pouvait manquer d’aimer le bon Dieu, l’église, les offices, Tout petit avec une grande joie, il enfila une soutane d’enfant de chœur et commença de balancer l’encensoir ou de servir la messe. Son recueillement frappait l’assistance. Dès 11 ans, il fut chargé, durant les cérémonies, de guider ses compagnons qui l’admiraient et lui obéissaient comme à un chef. À l’école, Joseph Sarto remportait tous les prix. Pendant les récréations, ses camarades le suivaient volontiers, car gai, décidé, il avait toujours des jeux amusants à proposer.

À quelque distance du village, au milieu des champs de maïs, des vignes et des mûriers, s’élevait une église dédiée à la Vierge de l’Assomption. Bien souvent, au temps où Joseph était enfant de chœur, courant et chantant, il entraînait la troupe des garçons vers ce pèlerinage. Devant le sanctuaire, les enfants récitaient pieusement une prière à Marie, puis rentraient en jouant à travers la campagne.

Joseph Sarto fit à 11 ans, une première Communion très fervente. Ce jour-là au fond de son cœur, il se donna tout entier à Dieu et lui promit de ne vivre que pour le servir. Il ne dit rien à sa mère de cette résolution. Mais elle, qui connaissait l’âme de son enfant, le devina et l’interrogea doucement. Joseph avoua qu’il voulait être prêtre.

Marguerite, fière et heureuse, remercia Dieu de cette grande grâce. Le père, en apprenant la vocation de Joseph, songea tristement que, ses forces diminuant, le travail de son aîné eût été bien nécessaire à la famille… Mais, imitant la foi de sa femme, il donna généreusement son consentement.

Le bon Curé de Riese se réjouit et décida que son petit paroissien irait suivre les cours au collège de Castelfranco. Sept kilomètres séparaient Riese de Castelfranco. Joseph devait franchir chemin à pieds, deux fois par jour. Trajet dur en hiver, et plus encore l’été, sous le soleil qui brûle la campagne.

De plus, le brave enfant savait ce qu’il en coûtait à ses parents pour le chausser. Afin de leur épargner une dépense, à peine sorti de Riese, il enlevait ses souliers et les portait sur son dos avec le petit sac où la maman plaçait le pain du déjeuner.

Plus tard, son frère Angelo l’accompagnait à Castelfranco. Le père ayant réussi à faire l’achat d’un pauvre petit âne et d’une vieille charrette, les deux enfants roulaient fièrement dans cet équipage.

Joseph travaillait avec une grande ardeur. Vif, prompt à s’emporter, il devait lutter contre sa nature pour acquérir la douceur, par la suite si remarquable en lui.

Ses notes le classaient toujours le premier. Mais ce, n’était là qu’une préparation. Il fallait pouvoir entrer au Séminaire. Grosse difficulté ! La famille Sarto était sans ressources. Le Curé de Riese en manquait également, mais il multipliait les démarches pour obtenir une bourse gratuite à son cher Joseph. Celui-ci attendait, le cœur serré par l’angoisse. Si ardent était son désir d’être prêtre !

Enfin, la réponse vint. « À genoux, Beppi », s’écrie le Curé, « remercie Dieu qui a sûrement quelque dessein sur toi : bientôt, tu entreras au Séminaire, et comme moi, toi aussi tu seras prêtre ! »

Les gens de Riese qui savaient la gêne des Sarto, quêtèrent discrètement entre amis pour acheter les livres et les vêtements nécessaires au futur abbé.

Le séminaire

Au mois de novembre 1850, Joseph Sarto partit donc pour le grand Séminaire de Padoue.

À la fin de l’année, il était à la tête de son cours et ses professeurs plaçaient en lui de grands espoirs.

Peu après son entrée au Séminaire, Joseph eut le grand chagrin de perdre son père.

Marguerite Sarto, restée veuve avec sept enfants encore à sa charge, reprit courageusement son métier de couturière. Aidée de ses filles, elle réussit à gagner le pain de la famille.

Durant les vacances, Joseph revenait à la maison. Depuis qu’il avait revêtu la soutane, sa mère, par respect, défendait à ses autres enfants de tutoyer leur aîné. Le Séminariste édifiait tout le village. Levé à cinq heures, il priait longuement à l’église. Tout le jour il étudiait. Après le repas du soir, on allait en commun dire à l’église le chapelet. Puis, avant le repos de la nuit, la famille s’agenouillait une fois encore devant le crucifix du foyer. Dans cette maison bénie, l’examen de conscience suivait la prière, chacun avouait ses torts et demandait pardon à celui qu’il avait pu offenser.

Aussi, malgré la pauvreté, les privations, la paix régnait-elle dans les cœurs.

Un soir où Marguerite Sarto, épuisée, avouait tout bas à son aîné : « Beppi, que la vie est difficile »

— « Elle est faite pour cela », répondit doucement le jeune abbé », si elle était facile, maman, où serait notre mérite ? »

À mesure que Joseph approchait du sacerdoce, sa mère priait avec une plus ardente ferveur demandant à Dieu que son fils soit un saint prêtre !

Le 18 septembre 1858, Marguerite Sarto, tremblante de bonheur, assistait à l’ordination de son fils, et le lendemain, elle le voyait monter à l’autel, pour la première fois et célébrer la sainte messe.

Des larmes de joie et de reconnaissance coulaient de ses yeux. Son enfant, entouré de tant d’amour, de sacrifices et de prières, enfin, il était prêtre pour toujours !

Au service des âmes

À peine ordonné prêtre, Joseph Sarto fut nommé vicaire au bourg de Tombolo. Il se fit vite aimer des âmes qu’il voulait ramener à Dieu par ses enseignements et son dévouement. Il prêchait avec un zèle infatigable et cherchait sans cesse à placer un conseil, une bonne parole. Pour cela il se mêlait familièrement aux hommes et aux jeunes gens, réussissant à mettre la paix dans leurs querelles et surtout à les corriger de leur vilaine habitude de jurer.