« Moi aussi aussi, je veux aller au Tonkin ! »

« Avance, chevrette, avance !… » De son petit bâton, Théophane, 9 ans, pousse le long de la rivière la petite chèvre de la famille qui n’avance pas aussi vite qu’il voudrait. Arrivé enfin au bord des rochers qui dominent le pré, dans cette jolie campagne du Poitou, il s’assoit par terre. Comme il est heureux ! Il ouvre aussitôt un livre qu’il portait précieusement sous son bras et que vient de lui prêter M. le Curé : Vie et mort de Charles Cornay, prêtre du diocèse de Poitiers, décapité pour la foi au Tonkin.

Comme les jeunes enfants, il lit tout haut, de sa voix appliquée de bon écolier. Et comme dans un champ voisin se trouve Julie Bonnet, une jeune fille beaucoup plus grande que Théophane mais passionnée comme lui par les histoires de missionnaires, la voici qui accourt, avec les bêtes qu’elle garde elle aussi, pour écouter, tout en tricotant, la lecture de Théophane.

Quelle histoire passionnante ! Il y a à peine deux ans, en 1837, que ce prêtre est mort martyr au Tong-King – on dit maintenant Tonkin –, en Extrême-Orient, dans la région de Hong Kong.

Théophane est très impressionné par ce qu’il lit ; tout-à-coup, il s’arrête comme inspiré. Julie le regarde et laisse son tricot… « Moi aussi, dit-il, je veux aller au Tonkin ! Et moi aussi, je veux être martyr ! »

Comme un poisson dans l’eau

Il n’aura pas beaucoup de mal, ce bon élève, second d’une famille de quatre enfants, à convaincre ses parents, profondément chrétiens, de le laisser faire ses études pour devenir prêtre. Ainsi entre-t-il, à 12 ans, en 1841, au collège de Doué-la Fontaine, en Anjou, puis au grand séminaire de Poitiers. À sa sœur Mélanie, il écrit des lettres enthousiastes : « Le séminaire, c’est le paradis sur terre… Que l’on est heureux dans la maison du Seigneur ! J’y suis comme un poisson dans l’eau ! »

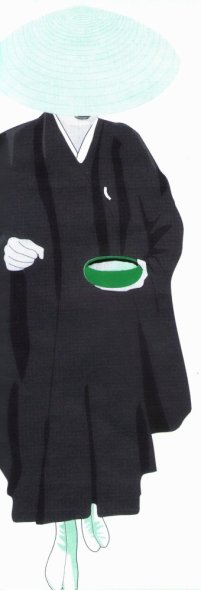

Il prie, il travaille, il réfléchit, et sent grandir son intimité avec le Seigneur ; il reste très discret et modeste et ne parle pas beaucoup, bien qu’il soit très gai. « On voit bien, comme dira plus tard un de ses camarades de séminaire, qu’il garde soigneusement pour lui-même ce qui fait l’objet de ses plus chers désirs ». On ne se doute guère, sinon par son sourire, de la passion qui habite ce futur missionnaire, le « petit abbé Vénard » comme on l’appelle, à cause de sa taille un peu en-dessous de la moyenne.

L’École Polytechnique… du martyre

Ses études au grand séminaire se terminent. Ordonné sous-diacre et résolu plus que jamais à devenir missionnaire, il demande son admission au séminaire des Missions Étrangères de Paris. La plupart de ceux qui l’entourent sont stupéfaits, car il a bien gardé son secret.

Il revient dans son village natal de Saint-Loup pour dire adieu à sa famille : sa maman est morte quelques années plus tôt, quand il avait 14 ans, mais son père, lui, est là. Très ému, il lui donne sa bénédiction avant ce grand départ. « Adieu, adieu, s’écrie Théophane d’une voix forte à travers la portière, nous nous reverrons au Ciel ! »

Le voici donc qui arrive, à 22 ans, apprenti missionnaire, dans ce grand séminaire qu’un cardinal a appelé « l’École Polytechnique du martyre »…