Extrême-onction

Il y avait du soleil plein le ciel, des chants d’oiseaux plein le verger. Et Jean-Paul chantait aussi sa joie de vivre en cueillant à plein panier les cerises rutilantes du beau cerisier…

Il y avait du soleil plein le ciel, des chants d’oiseaux plein le verger. Et Jean-Paul chantait aussi sa joie de vivre en cueillant à plein panier les cerises rutilantes du beau cerisier…

Soudain, un craquement, un double cri : Jean-Paul tombait du cerisier sur la terre dure, et sa mère accourait, épouvantée.

Ce fut aussitôt un grand affairement : brancard, coups de téléphone, médecin… Et le terrible diagnostic, courant de bouche en bouche : « Il est perdu… il ne lui reste plus qu’une heure à vivre… »

Pâle sur son lit, souffrant atrocement, Jean-Paul sent bien lui aussi que sa vie s’en va. Alors il appelle sa maman :

— Je vais mourir, dit-il doucement, mais il ne faudra pas pleurer : je vais au ciel.

Puis il ajoute :

— Les copains du « caté » vont sûrement venir avec Monsieur le Curé. Dis, tu les laisseras entrer ?

Les parents de Jean-Paul ne sont pas « gens à curé », comme ils disent. Mais refuseraient-ils une dernière joie à leur enfant ?

Jean-Paul, lui, attend. Car au catéchisme, le jour où ils ont ensemble découvert que la mort est une merveilleuse procession de la terre au ciel, ils s’étaient promis d’être tous avec le prêtre autour du premier qui partirait…

* * *

« Toc-toc !… »

C’est un rappel d’espérance dans la maison brutalement éprouvée. Les gens qui ne savent pas, pleurent et frissonnent parce que la mort est là. Mais les cinq gars à la porte de Jean-Paul savent, eux, qu’ils apportent joie et paix : pour venir, ils ont mis leurs beaux habits, comme pour une fête, une fête grave, bien sûr, et douloureuse à leur cœur ému mais tout de même la fête de tout le ciel qui va venir au-devant de Jean-Paul, et ses amis seront là, comme pour une noce.

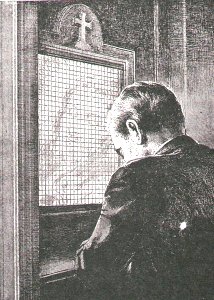

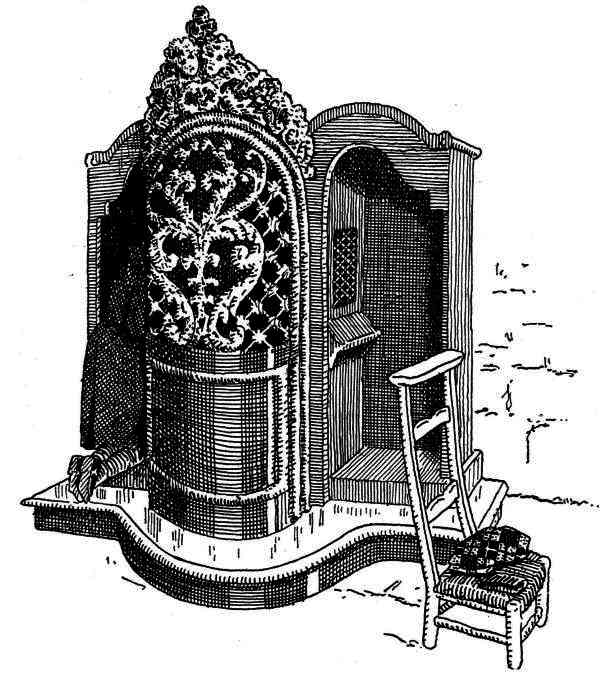

D’abord, le prêtre est entré seul, pour donner la dernière absolution.

Les forces de Jean-Paul s’écoulent très vite. Sous le pardon de Dieu, il a fermé les yeux. Il les rouvre seulement pour remercier d’un regard ses camarades qui entrent.

Dur et glacé, l’employeur lui claque au nez le portillon du guichet d’embauche. Et pour la dixième fois aussi, Paul se retrouve dans la rue, sous une petite pluie fine et froide qui détrempe tout et laisse des mares sur les pavés glissants.

Dur et glacé, l’employeur lui claque au nez le portillon du guichet d’embauche. Et pour la dixième fois aussi, Paul se retrouve dans la rue, sous une petite pluie fine et froide qui détrempe tout et laisse des mares sur les pavés glissants.

Sur sa porte, grand-père Naudé scrute le ciel de son regard profond. Chaque soir, il vient ainsi lire dans la couleur et la marche des nuages le temps qu’il fera le lendemain. Il est si savant qu’il connaît toutes les lignes du ciel et, sou-vent, il arrive qu’à la veille d’une fête ou d’un mariage les villageois viennent pour le consulter.

Sur sa porte, grand-père Naudé scrute le ciel de son regard profond. Chaque soir, il vient ainsi lire dans la couleur et la marche des nuages le temps qu’il fera le lendemain. Il est si savant qu’il connaît toutes les lignes du ciel et, sou-vent, il arrive qu’à la veille d’une fête ou d’un mariage les villageois viennent pour le consulter.

En ce moment, ils se préparaient à leur

En ce moment, ils se préparaient à leur