.

Temps de lecture : 13 minutes

(première partie)

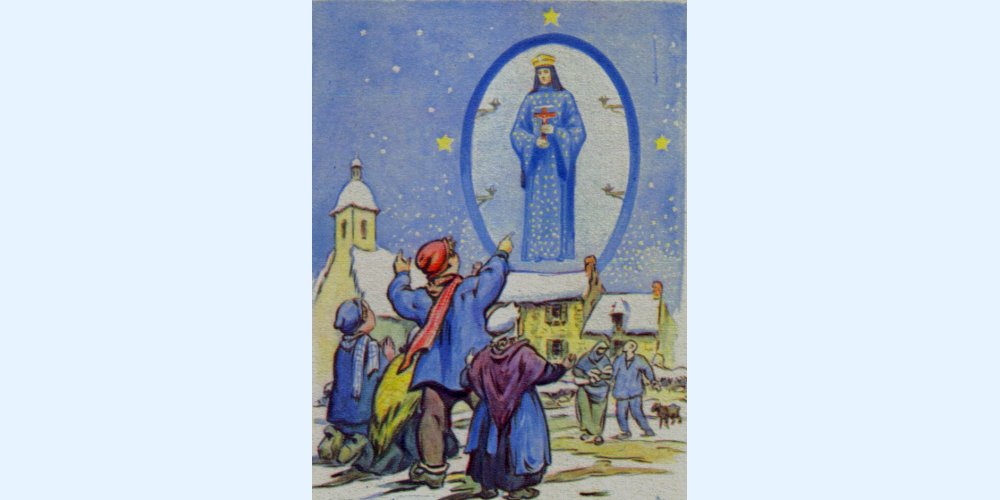

« Quelle scène sublime dans sa simplicité ! fait observer M. le comte Lafond. Au premier plan, sur le seuil de la grange, étaient les enfants, les mains jointes, les yeux tout grands ouverts, et recevant en plein cœur la mystérieuse lumière qui jaillissait de l’apparition, et que réverbéraient leurs naïves figures.

« Sur le second plan, dans l’intérieur de la grange ouverte, était le groupe des hommes, des femmes et des religieuses, et, au milieu de ce groupe, le vénérable pasteur du Pontmain, prosterné jusqu’à terre.

« Et plus loin, dans la pénombre, les bestiaux de Barbedette, ruminant en silence.

« Ne se croirait-on pas transporté à cette nuit mémorable où les bergers de la Judée, avertis par des anges environnés d’une lumière divine, vinrent adorer Jésus dans l’étable de Bethléem ? »

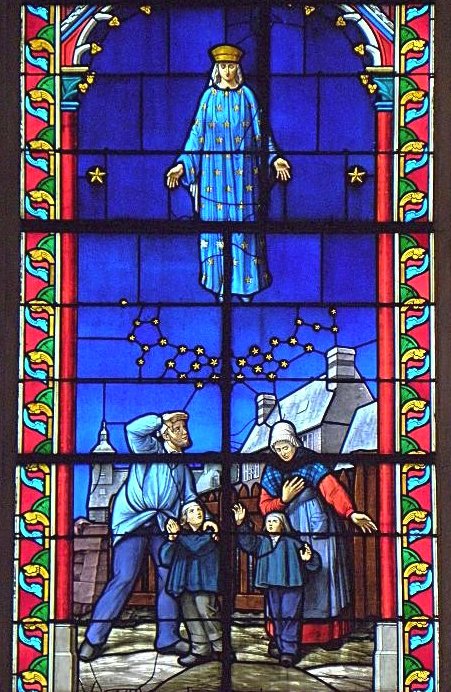

Alors, comme si la prière ajoutait à sa gloire la belle Dame grandit et s’éleva plus haut dans le ciel.

« Elle est maintenant, dirent les enfants, deux fois grande comme sœur Vitaline. »

« Le cercle bleu, disaient les petits voyants, s’étendait en proportion de l’agrandissement de l’apparition. Les étoiles du temps, selon leur expression, se rangeaient vivement comme pour lui faire place, et venaient deux à deux se ranger sous les pieds de la Vierge. » Ce mouvement d’étoiles était également invisible pour les assistants.

D’autres étoiles se multipliaient sur la robe qui en était déjà parsemée, « Y en a‑t-il ! y en a‑t-il ! criaient les enfants ; c’est comme une fourmilière.… elle est bientôt toute dorée. »

Désormais personne ne doutait plus : l’enthousiasme des enfants se communiquait à la foule recueillie. Tous sont debout : la sœur Marie-Edouard entonne le Magnificat, poursuivi par toutes les voix ensemble. Le premier verset s’achevait à peine, que les quatre enfants (le petit Friteau n’était plus là) s’écrièrent tous à la fois : « Oh ! voilà encore quelque chose qui se fait !.… »

Un grand écriteau blanc, large d’environ un mètre cinquante centimètres, qui s’étendait d’une extrémité à l’autre de la maison Guidecoq, apparut au-dessous des pieds de la Dame et du cercle bleu,.

Il semblait aux enfants qu’une main invisible traçât lentement, sur ce fond d’une éclatante blancheur, de beaux caractères d’or, des majuscules, comme dans les livres. Ce furent successivement un M, un A, un I, puis un S.

Ce mot MAIS resta d’abord seul pendant dix minutes. Pendant ce temps d’arrêt, vint à passer un habitant du bourg, Joseph Babin, qui s’en revenait du dehors.

Surpris de ces rassemblements et de ces chants : « Vous n’avez qu’à prier, dit-il, les Prussiens sont à Laval ! »

Cette nouvelle, de nature à troubler toute la population, ne causa pas le moindre effroi. Interprète du sentiment général, une femme répondit : « Eh bien ! quand même les Prussiens seraient à l’entrée du village, nous n’aurions pas peur ; la sainte Vierge est avec nous. »

Bientôt informé de ce qui se passe, ce brave homme partage cette confiance, et se mêle au groupe pour prier.

La nouvelle de l’occupation de Laval était heureusement fausse. Les Prussiens n’y entrèrent pas, grâce, sans doute, au pèlerinage et à la protection de Notre-Dame d’Avesinières.

Le Magnificat achevé, la phrase suivante brillait sur l’écriteau :

MAIS PRIEZ MES ENFANTS.

Cent fois, les enfants, interrogés par le curé, les sœurs et les assistants, épelèrent ces mots sans hésitation ni contradiction aucune.

L’émotion générale était profonde ; il n’y avait plus d’incrédules, et presque tous pleuraient.

La belle Dame souriait toujours.

Il était environ sept heures et demie ; il y avait deux heures que durait l’apparition.

On ouvrit alors le grand portail de la grange, dans laquelle environ soixante personnes avaient cherché un abri contre le froid rigoureux. À l’entrée, on avait apporté des chaises, sur lesquelles les enfants prirent place. Ils se levaient souvent pour manifester, par des gestes expressifs, les sentiments d’admiration que leur inspirait le magnifique spectacle qu’ils avaient seuls le privilège de voir.

« II faut, dit le vénérable curé, chanter les litanies de la sainte Vierge, et la prier de faire connaître sa volonté. »

Sœur Marie-Edouard commença les litanies. À la première invocation, les enfants s’écrièrent vivement :

« Voilà encore quelque chose qui se fait. Ce sont des lettres. C’est un D. »

Et ils nommèrent successivement, et à qui le premier, les lettres des mots suivants, complètement tracés à la fin des litanies :

DIEU VOUS EXAUCERA EN PEU DE TEMPS.

Le calme du presbytère n’avait pas même été troublé par ce visiteur insolite, car maître chasseur Rossoz, d’un pas glissé et toujours prudent, avait franchi les sombres couloirs et voici qu’il entrait dans la chambre de son vieux curé assis près du fourneau en pierre « ollaire ». M. Deferr n’est pas sorti de sa

Le calme du presbytère n’avait pas même été troublé par ce visiteur insolite, car maître chasseur Rossoz, d’un pas glissé et toujours prudent, avait franchi les sombres couloirs et voici qu’il entrait dans la chambre de son vieux curé assis près du fourneau en pierre « ollaire ». M. Deferr n’est pas sorti de sa