Celui dont il va être maintenant question n’est pas un saint. L’histoire l’a presque oublié ; rares sont les livres où les écoliers pourraient lire sa vie exemplaire. L’Église n’a pas considéré que ses vertus fussent suffisantes pour le placer sur les autels. Pourtant, par ses longues souffrances héroïquement supportées, par son énergie à remplir, malgré tout, ses devoirs, par sa tranquillité en face de la mort ne mériterait-il pas d’être placé, non loin de saint Louis, dans la belle galerie de ces princes du Moyen Age qui surent être de grands rois en demeurant de grands chrétiens ? Et quand vous aurez lu ce que fut sa brève existence tragique, sans doute penserez-vous que Celui qui connaît le plus profond des cœurs et pèse au juste poids les actions des hommes, l’aura accueilli dans son amour, au Paradis…

* * *

Il se nommait Baudouin. Il avait treize ans lorsque son père mourut, le puissant Amaury, roi de Jérusalem, qui tant avait lutté vaillamment contre l’infidèle, et mené jusqu’en Égypte l’offensive des armées franques. C’était un bel enfant, remarquablement doué ; charmant de corps et de visage, prompt et ouvert, aussi habile aux exercices physiques qu’appliqué à ceux de l’intelligence. Son esprit était vif, sa mémoire excellente et, dès son plus jeune âge, il avait compris combien il est utile, pour un prince, d’être très cultivé. En même temps, cavalier émérite, aussi habile à monter, sans selle, un fougueux petit cheval arabe qu’à mener un lourd destrier de Boulogne, caparaçonné de fer, aussi expert en la chasse au faucon qu’à la nage dans les eaux du lac de Tibériade. Vraiment, un magnifique garçon.

Il se nommait Baudouin. Il avait treize ans lorsque son père mourut, le puissant Amaury, roi de Jérusalem, qui tant avait lutté vaillamment contre l’infidèle, et mené jusqu’en Égypte l’offensive des armées franques. C’était un bel enfant, remarquablement doué ; charmant de corps et de visage, prompt et ouvert, aussi habile aux exercices physiques qu’appliqué à ceux de l’intelligence. Son esprit était vif, sa mémoire excellente et, dès son plus jeune âge, il avait compris combien il est utile, pour un prince, d’être très cultivé. En même temps, cavalier émérite, aussi habile à monter, sans selle, un fougueux petit cheval arabe qu’à mener un lourd destrier de Boulogne, caparaçonné de fer, aussi expert en la chasse au faucon qu’à la nage dans les eaux du lac de Tibériade. Vraiment, un magnifique garçon.

Depuis son plus jeune âge, son précepteur, Messire Guillaume de Tyr, qui écrivait alors un énorme livre sur l’histoire des Croisades, lui en avait raconté tous les événements ; Baudouin n’ignorait rien de la gloire de ses ancêtres, ni des conditions où était né le royaume dont il hériterait un jour. Et l’enfant, quand il chevauchait à travers la campagne de la Terre Sainte aimait à évoquer l’épopée de ces hommes admirables qu’avaient été les premiers croisés.

Ce n’était pas à lui qu’il eût fallu apprendre comment, pour délivrer de l’occupation des Turcs musulmans le Saint-Sépulcre où dormit, après la crucifixion, le corps de Notre-Seigneur, le grand Pape Urbain II, en 1095, dans la cathédrale de Clermont-Ferrand en France, avait appelé le monde à la croisade et comment, aussitôt, des milliers d’assistants avaient fixé sur leur manteau une croix d’étoffe rouge en jurant de partir pour la Palestine ! Ce n’était pas à lui qu’il eût fallu apprendre les noms des glorieux chefs qui avaient mené à la victoire la première croisade ; Godefroy de Bouillon, le parfait chevalier du Christ ; Hugues de Vermandois, frère du roi de France ; Robert Courteheuse, duc de Normandie ; et les ducs de Sicile et les comtes de Toulouse, et les évêques, et les légats du Pape, tous également pieux, tous également croyants.

Il se répétait souvent les phrases que son maître Guillaume lui avait lues, où il racontait comment les croisés, exténués, décimés, presque à bout de courage, étaient arrivés en juin 1099 devant Jérusalem, la ville Sainte entre toutes.… « Lorsqu’ils entendirent que cette ville était Jérusalem, lors, ils commencèrent à pleurer d’émotion. Tous se mirent à genoux et rendirent grâces à Dieu, parce qu’ils touchaient au but de leur pèlerinage, et qu’ils allaient entrer dans cette ville que tant aima Notre-Seigneur durant qu’il vivait, homme, pour sauver les hommes. C’était grande émotion de voir et d’ouïr leurs larmes et leurs sanglots. Et lorsqu’ils furent approchés des murailles, en vue des tours de la cité, ils levèrent les mains au ciel dans une fervente prière, puis se mirent pieds nus, par humilité de cœur, et baisèrent la terre qu’avait foulée Jésus. »

C’était de leurs efforts, de leurs sacrifices, qu’était né ce royaume, le beau royaume chrétien de Palestine, dont Baudouin aurait la charge. Il pensait aux puissants châteaux, qu’on appelait les kraks, copiés des châteaux forts de France ou de Belgique, qui surveillaient tous les passages par où le Musulman aurait pu attaquer de nouveau. Il pensait aussi aux solides milices des Chevaliers moines, les Templiers, les Hospitaliers, qui consacraient toute leur existence à défendre la Terre Sainte contre les Turcs. Avec de tels hommes, avec de telles forteresses, qu’avait-on à craindre ? Et lui, Baudouin, devenu à la mort de son père Baudouin IV, il savait bien que, Dieu aidant, il combattrait de toutes ses forces pour la sauvegarde du Sépulcre, la défense de son royaume et la sûreté de tous les chrétiens en Orient. Fidèle ! Il serait fidèle ! Et il pensait qu’un magnifique avenir s’ouvrait devant lui.

Lorsque l’appel du Pape à la croisade avait été connu en

Lorsque l’appel du Pape à la croisade avait été connu en

Accroché au rebord des Vosges, dominant de très haut la riche plaine où coule le Rhin, quel est ce couvent dont tous les Alsaciens parlent avec émotion ? Qu’il fasse grand soleil ou qu’il pleuve, que les forêts de sapins soient enveloppées de brume ou qu’une lumière bleutée s’étende aux flancs des monts, le paysage est toujours admirable. Vingt villes, trois cents villages, voilà ce qu’on aperçoit de la merveilleuse terrasse ; au loin, une flèche rose se dresse comme un cierge : celle de la cathédrale de Strasbourg, chef-d’œuvre de l’art gothique. Ce lieu béni, d’où monte vers Dieu, depuis douze cents ans, une prière continuelle, c’est Sainte-Odile, le monastère de la patronne de l’

Accroché au rebord des Vosges, dominant de très haut la riche plaine où coule le Rhin, quel est ce couvent dont tous les Alsaciens parlent avec émotion ? Qu’il fasse grand soleil ou qu’il pleuve, que les forêts de sapins soient enveloppées de brume ou qu’une lumière bleutée s’étende aux flancs des monts, le paysage est toujours admirable. Vingt villes, trois cents villages, voilà ce qu’on aperçoit de la merveilleuse terrasse ; au loin, une flèche rose se dresse comme un cierge : celle de la cathédrale de Strasbourg, chef-d’œuvre de l’art gothique. Ce lieu béni, d’où monte vers Dieu, depuis douze cents ans, une prière continuelle, c’est Sainte-Odile, le monastère de la patronne de l’

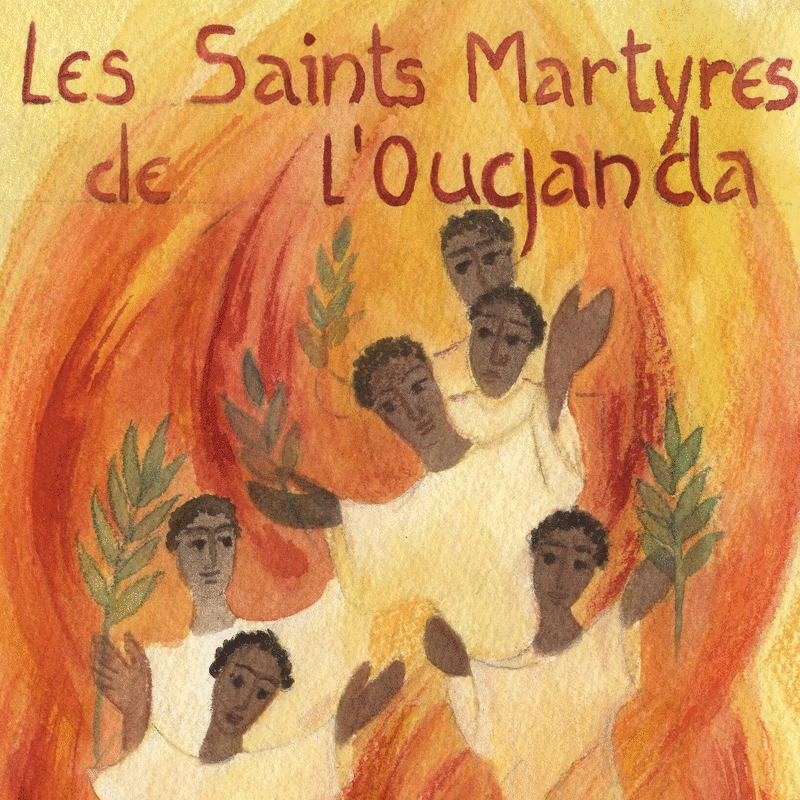

Les jeunes enfants sont noirs, absolument noirs, oui de jeunes nègres de quatorze ou quinze ans. Alignés les uns à côté des autres, une quarantaine, ils sont enfermés dans des cages en bambous ; leur cou est pris dans une fourche et de lourdes pièces de bois leur emprisonnent un pied et un poignet. Devant eux s’agitent des sortes de monstres grotesques et horribles en grand nombre ; le visage enduit d’argile rouge, zébré de traînées de suie, la tête hérissée de plumes, des peaux de bêtes attachées autour des reins, un collier d’ossements battant sur la poitrine et des grelots tintant à leurs chevilles, ce sont des sorciers. Mais leurs gesticulations menaçantes,leurs cris, leurs chants sauvages, pas plus que les préparatifs du grand bûcher qu’on élève non loin de là, rien ne peut faire fléchir le courage de ces jeunes héros du Christ.

Les jeunes enfants sont noirs, absolument noirs, oui de jeunes nègres de quatorze ou quinze ans. Alignés les uns à côté des autres, une quarantaine, ils sont enfermés dans des cages en bambous ; leur cou est pris dans une fourche et de lourdes pièces de bois leur emprisonnent un pied et un poignet. Devant eux s’agitent des sortes de monstres grotesques et horribles en grand nombre ; le visage enduit d’argile rouge, zébré de traînées de suie, la tête hérissée de plumes, des peaux de bêtes attachées autour des reins, un collier d’ossements battant sur la poitrine et des grelots tintant à leurs chevilles, ce sont des sorciers. Mais leurs gesticulations menaçantes,leurs cris, leurs chants sauvages, pas plus que les préparatifs du grand bûcher qu’on élève non loin de là, rien ne peut faire fléchir le courage de ces jeunes héros du Christ. Parmi ceux qui ont participé le mieux à cette grande tâche se trouvent au premier rang les Pères Blancs. Ils ont été fondés par un homme de génie, le Cardinal Lavigerie, tout exprès pour vivre la même vie que les indigènes, s’habillant comme eux, parlant leur langue, aidés aussi par les Sœurs Blanches qui, vivant de la même façon, s’occupent spécialement des femmes et des enfants. « II y a là-bas cent millions d’êtres humains qui attendent le Christ ; je veux les donner à Lui ! » s’était écrié un jour Lavigerie devant le Pape Pie IX. Et, fidèles à cette promesse, Pères blancs et Sœurs blanches n’ont pas cessé, depuis lors, de travailler à sa réalisation.

Parmi ceux qui ont participé le mieux à cette grande tâche se trouvent au premier rang les Pères Blancs. Ils ont été fondés par un homme de génie, le Cardinal Lavigerie, tout exprès pour vivre la même vie que les indigènes, s’habillant comme eux, parlant leur langue, aidés aussi par les Sœurs Blanches qui, vivant de la même façon, s’occupent spécialement des femmes et des enfants. « II y a là-bas cent millions d’êtres humains qui attendent le Christ ; je veux les donner à Lui ! » s’était écrié un jour Lavigerie devant le Pape Pie IX. Et, fidèles à cette promesse, Pères blancs et Sœurs blanches n’ont pas cessé, depuis lors, de travailler à sa réalisation.