Notre-Seigneur Dieu le Père, un jour, en Paradis, était tout soucieux. L’Enfant-Jésus lui dit :

« Qu’avez-vous, père ?

— Où ? dit Jésus.

— Par là-bas, dans le Limousin, droit de mon doigt : tu vois bien, dans ce village, vers le faubourg, une boutique de maréchal-ferrant, une belle et grande boutique ?

— Je vois, je vois.

— Eh ! bien, mon Fils, là est un homme que j’aurais voulu sauver : on l’appelle maître Éloi. C’est un gaillard solide, observateur fidèle de mes commandements, charitable au pauvre monde, serviable à n’importe qui, d’un bon compte avec la pratique, et martelant du matin au soir sans mal parler ni blasphémer… Oui, il me semble digne de devenir un grand saint.

— Eh ! bien, mon Fils, là est un homme que j’aurais voulu sauver : on l’appelle maître Éloi. C’est un gaillard solide, observateur fidèle de mes commandements, charitable au pauvre monde, serviable à n’importe qui, d’un bon compte avec la pratique, et martelant du matin au soir sans mal parler ni blasphémer… Oui, il me semble digne de devenir un grand saint.

— Et qui empêche ? dit Jésus.

— Son orgueil, mon enfant. Parce qu’il est bon ouvrier, ouvrier de premier ordre, Éloi croit que sur terre nul n’est au-dessus de lui, et présomption est perdition.

— Seigneur Père, fit Jésus, si vous me vouliez permettre de descendre sur la terre, j’essaierais de le convertir.

— Va, mon cher Fils.

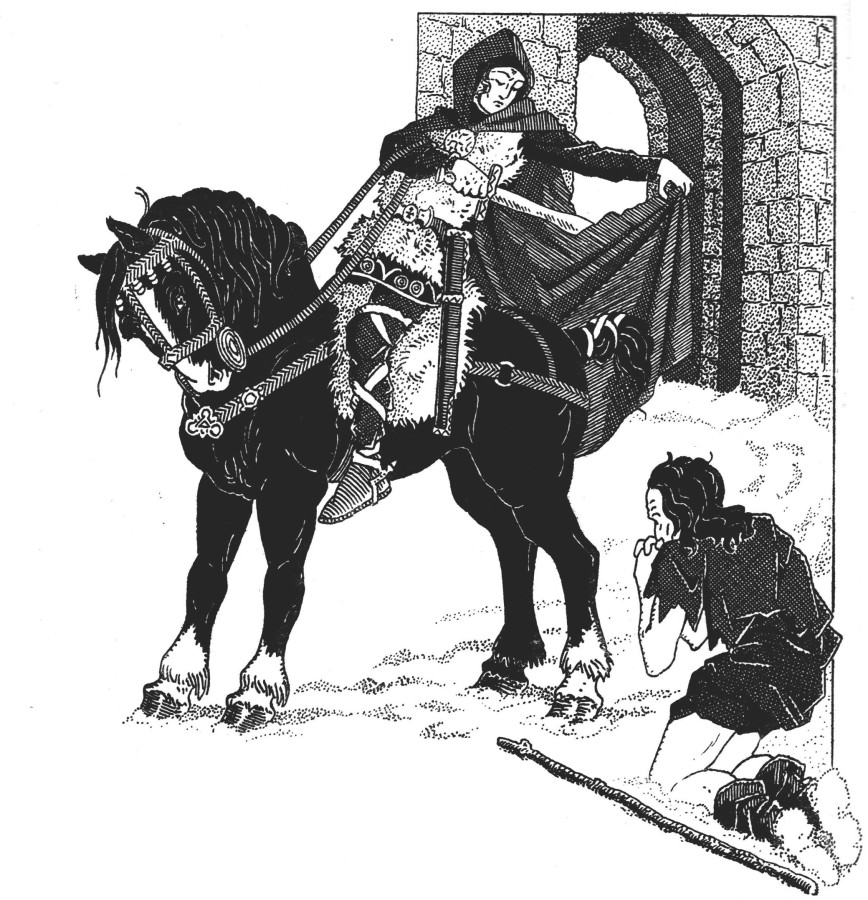

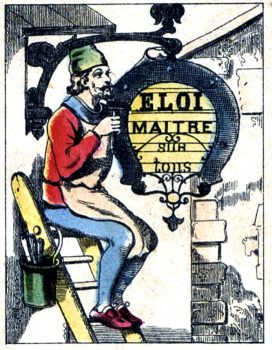

Et le bon Jésus descendit. Vêtu en apprenti, son baluchon derrière le dos, le divin ouvrier arrive droit dans la rue où demeurait Éloi. Sur la porte d’Éloi, selon l’usage, était l’enseigne, et l’enseigne portait : Éloi le maréchal, maître sur tous les maîtres, en deux chaudes forge un fer.

Le petit apprenti met donc le pied sur le seuil et, ôtant son chapeau :

« Dieu vous donne le bonjour, maître, et à la compagnie : si vous aviez besoin d’un peu d’aide ?

— Pas pour le moment, répond Éloi.

— Adieu donc, maître : ce sera pour une autre fois. »

Et Jésus, le bon Jésus, continue son chemin. Il y avait, dans la rue, un groupe d’hommes qui causaient et Jésus dit en passant :

« Je n’aurais pas cru que dans une boutique telle, où il doit y avoir, ce semble, tant d’ouvrage, on me refusât le travail.

— Attends un peu, mignon, lui fait un des voisins. Comment as-tu salué, en entrant chez maître Éloi ?

— J’ai dit comme l’on dit : « Dieu vous donne le bonjour, maître, et à la compagnie ! »

— Ha ! ce n’est pas ainsi qu’il fallait dire… Il fallait l’appeler maître sur tous les maîtres… Tiens, regarde l’écriteau.

— C’est vrai, dit Jésus, je vais essayer de nouveau. Et de ce pas il retourne à la boutique.

— Dieu vous le donne bon, maître sur tous les maîtres ! N’auriez-vous pas besoin d’ouvrier ?

— Entre, entre, répond Éloi, j’ai pensé depuis tantôt que nous t’occuperions aussi… Mais écoute ceci pour une bonne fois : quand tu me salueras, tu dois m’appeler maître, vois-tu ? sur tous les maître, car, ce n’est pas pour me vanter, mais d’hommes comme moi, qui forgent un fer en deux chaudes, le Limousin n’en a pas deux !