Tibi, margaritæ meæ !

En ce jour-là, Pierre se leva au milieu des disciples, qui étaient assemblés au nombre d’environ cent vingt, et il leur dit :

… « Il faut que, de ceux qui ont été avec nous pendant que le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, il y en ait un qui soit témoin avec nous de sa résurrection ! »

Alors ils en présentèrent deux : Joseph, appelé Barsabas, surnommé le Juste, et Mathias. Et, priant, ils dirent : « Toi, Seigneur, qui connais le cœur de tous, montre-nous lequel de ces deux hommes tu as choisi, afin qu’il prenne part au ministère et à l’apostolat en remplacement de Judas, qui nous a abandonnés ! » Et ils tirèrent au sort ; et le sort tomba sur Mathias, qui, d’un commun accord, fut mis au rang des onze apôtres.

(Actes des Apôtres, I, 15 – 24.)

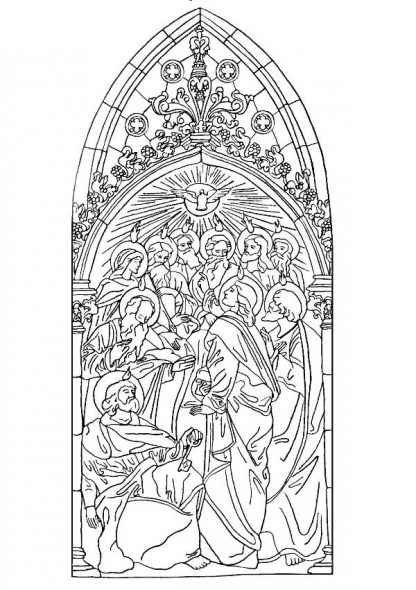

Et, lorsque vint le jour de la Pentecôte, tous tes disciples se réunirent dans le même lieu. Et voici que sortit tout à coup du ciel un bruit comme d’un grand vent, qui remplit toute la maison où ils se tenaient assis. Et ils virent des langues de feu qui, se partageant, descendaient sur la tête de chacun d’entre eux. Et, aussitôt, tous furent remplis de l’Esprit-Saint ; et ils se mirent à parler toutes les langues, suivant l’inspiration de l’Esprit qui était en eux.

Or il y avait alors à Jérusalem des hommes craignant Dieu, qui venaient de toutes les nations qui sont sous le ciel. Et, quand on apprit le miracle, la foule accourut ; et ces étrangers furent stupéfaits d’entendre les disciples leur parler à chacun dans sa langue.

Et, dans leur surprise, ils se disaient l’un à l’autre : « Est-ce que tous ces hommes qui nous parlent ne sont pas des Galiléens ? Comment donc les entendons-nous parler à chacun de nous dans sa langue ? Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont et de l’Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l’Égypte et des régions de la Libye qui avoisinent Cyrène ; et Romains, tant Juifs que prosélytes, et Perses, et Arabes, voici que nous les entendons nous prêcher, dans nos langues, les grandes choses de Dieu ! »

(Actes des Apôtres, II, 1 – 11.)

I

Le chrétien

Christus. – Cui ego loquer, cito sapiens erit.

(Imitatio Christi, III, 43.)

C’est tout à fait par hasard, – ou, plus exactement, par miracle, – que Joseph, appelé aussi Barsabas, était devenu disciple de Jésus. Il avait alors vingt ans, et demeurait, avec sa mère, dans le village galiléen où il était né. Or, voici l’heureuse aventure qui lui était arrivée :

Se rendant à Capernaüm en compagnie de son petit âne, un matin d’automne, pour vendre au marché les figues de son champ, il avait franchi déjà la double rangée des collines qui séparaient son village du lac de Génésareth, lorsque, à un tournant du sentier, un spectacle imprévu l’avait arrêté. Une vingtaine de mendiants et de vagabonds étaient assis en cercle, sur la rive du lac, occupés à écouter un homme vêtu de blanc, qui, debout au milieu d’eux, semblait leur donner des ordres ou les réprimander. Il leur parlait, en tout cas, d’une voix si sévère que Barsabas, et son âne lui-même, n’avaient pu s’empêcher d’en être effrayés. Mais soudain, oubliant son effroi, toute l’âme du jeune paysan avait frémi de fureur : car, dans la troupe de ces va-nu-pieds, complotant sans doute quelque brigandage, il venait de reconnaître l’homme qu’entre tous au monde il détestait le plus, un homme qu’il avait autrefois recueilli, nourri, traité en frère, et qui, pour récompense, lui avait volé cinq mines d’argent, son unique bien ; après quoi le misérable s’était enfui, et Barsabas avait senti que sa joie et son repos s’enfuyaient du même coup.

Aussi, dès qu’il avait reconnu son ancien ami, n’avait-il plus eu de pensée que pour sa vengeance. Mais, au moment où déjà il s’approchait, le couteau en main, l’homme vêtu de blanc avait détourné la tête, et fixé soudain son regard sur lui. C’était un regard prodigieux, plein à la fois de douceur et d’autorité, un regard qui entrait jusqu’au fond de l’âme, mais pour l’apaiser et la purifier. Et tandis que Barsabas, interdit, tremblait sous l’impérieuse caresse de ce regard, l’homme s’était écrié, poursuivant son discours : « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous font du mal, et priez pour ceux qui vous outragent et vous persécutent, afin que vous soyez enfants de votre Père, qui est dans les cieux ! Car, si vous n’aimez que ceux qui vous aiment, quel mérite y aurez-vous ? Et si vous ne faites accueil qu’à vos frères, qu’y aura-t-il là qui vaille d’être loué ? »

À peine Barsabas avait-il entendu ces paroles, qu’il avait eu le sentiment qu’un poids se détachait de son cœur. Tout de suite, ajournant sa vengeance, il s’était assis sur une pierre pour mieux écouter ; et son âne avait dressé les oreilles pour écouter aussi. Car cette voix, dont tous deux à distance s’étaient effrayés, elle n’était plus maintenant qu’une adorable musique, légère, limpide, pareille à un chant de fauvette dans le calme des bois. Et longtemps encore la voix avait continué de parler, enseignant à Barsabas toute sorte de choses qu’il s’étonnait de pouvoir comprendre. Elle lui avait enseigné le plaisir de la pauvreté, la beauté de l’ignorance, l’inutilité de l’effort et de la pensée. « Ne soyez pas en souci pour votre vie, – disait-elle, – ne vous préoccupez pas de ce que vous mangerez ni de ce que vous boirez ! Soyez comme les petits enfants que vous voyez sur les routes : car ceux-là seuls qui leur ressemblent pourront entrer dans le royaume des cieux. Et quiconque s’abaisse pour devenir semblable à un petit enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux ! »

Mais surtout la voix révélait à Barsabas quelle joie c’était de renoncer à soi-même pour donner son cœur aux souffrances d’autrui : de sorte que peu à peu le jeune homme, sans cesser d’écouter, avait commencé à considérer ses nouveaux compagnons. Des mendiants et des vagabonds, oui, sa première impression ne l’avait pas trompé : mais comment avait-il pu les prendre pour des malfaiteurs ? La plupart avaient de bonnes figures simples et ouvertes ; et ceux dont les traits étaient plus durs ou la mine moins plaisante, ceux-là même portaient, dans leurs yeux, un vivant reflet du regard de leur maître. Il n’y avait pas jusqu’au visage de l’ennemi de Barsabas qui, au contact de ce regard, ne se fût transformé. Nulle ombre n’y restait plus des passions de jadis : l’œil avait perdu toute trace de ruse, les plis du front s’étaient effacés, la bouche s’entrouvrait en un clair sourire. Mieux encore que les autres, il avait su devenir pareil à un enfant.

Et tout d’un coup Barsabas, à considérer ces pauvres gens, avait songé qu’ils devaient avoir faim. Leurs provisions étaient étalées devant l’aîné d’entre eux : maigre pitance, trois petits pains et quelques olives. L’heure de midi approchait ; un air vif soufflait de la mer, qui réveillait l’appétit ; et Barsabas lui-même se sentait le ventre creux. Il s’était alors levé, d’un mouvement rapide ; il avait pris sur le dos de son âne les deux lourds paniers ; et puis, marchant sur le bout des pieds par crainte de distraire l’attention des auditeurs, il avait commencé à placer, près de chacun d’eux, une poignée de figues.

La vente de ces figues avait été, durant de longs mois, sa seule pensée. Non qu’il se fût attendu à en tirer une grosse somme : mais son champ de figues constituait en vérité toute sa fortune, surtout depuis qu’un indigne ami lui avait dérobé les cinq mines d’argent qui lui venaient de son père. C’était avec le prix de sa récolte qu’il avait pu, l’année précédente, faire construire une étable pour son petit âne : cette année-là, il s’était promis de rapporter de la ville un collier de corail pour sa fiancée, et d’acheter ensuite, dans son village, un arpent de vigne ou une olivette. Et il ne l’oubliait pas, il se disait même que jamais il ne pourrait l’oublier : mais le souvenir de ses beaux rêves ne faisait que lui en rendre le sacrifice plus doux. Et joyeusement il allait, son panier en main, ne s’interrompant que pour écouter la voix de l’orateur, qui, comme afin d’achever de le consoler, évoquait dans son âme mille images charmantes. Elle lui parlait des lis des champs, qui ne travaillent ni ne filent, et qui cependant sont plus ornés que Salomon dans toute sa gloire. Ou bien elle lui disait des fables pareilles à celles que lui avait jadis racontées sa mère, mais infiniment plus naïves et plus enfantines, et telles pourtant que chacune, après l’avoir ravi, l’aidait à mieux comprendre le royaume des cieux.

Ainsi Barsabas distribuait ses figues, faisant toujours les poignées plus grosses, dans l’enivrement de la jouissance nouvelle qu’un merveilleux hasard lui avait révélée : sans compter que quelques-uns des auditeurs, à son approche, s’étaient un moment retournés vers lui, et que le tendre sourire dont ils l’avaient remercié aurait suffi pour redoubler l’élan de sa charité. Mais tout à coup sa main avait laissé retomber dans le panier la poignée de figues qu’elle venait d’y prendre ; et il était resté immobile, comme si tout son courage l’avait abandonné. L’homme qui se tenait là assis devant lui, ce maigre et pâle jeune homme en haillons qui, indifférent à tout ce qui n’était pas la voix de son maître, semblait soulevé par elle au-dessus du monde, c’était le même Simon qui, deux ans auparavant, l’avait lâchement dépouillé de son bien ! Il souriait maintenant à quelque vision enchantée, haletant, frémissant, pleurant de bonheur. Et Barsabas, tout d’un coup, s’était remis à le détester. Il avait eu, lui aussi, une vision : l’image lui était apparue de la froide et pluvieuse soirée de décembre où, revenant chez lui après une longue marche, il avait trouvé sa mère en larmes près du coffre vide ! Ne s’était-il pas juré, dès ce moment, n’avait-il pas juré à sa mère qu’il tuerait le voleur, si sa chance lui permettait de le rencontrer ? Or voici qu’il l’avait enfin rencontré, et tranquille, souriant, plus heureux malgré son infamie que lui-même jamais ne l’avait été ! Et, au lieu de le tuer, c’était à lui qu’il s’apprêtait à donner les figues de son champ, simplement parce qu’un inconnu s’était amusé à endormir sa colère par d’harmonieuses paroles !

Fermant l’oreille aux paroles de l’inconnu, détournant la tête pour ne plus s’exposer au charme de son regard, Barsabas avait jeté sur le sol, à ses pieds, les figues qui lui restaient : et puis, accompagné de son âne, il avait repris en courant le chemin de sa maison.

Un pénible sentiment de honte l’agitait, d’instant en instant le torturait davantage, à mesure qu’il gravissait le sentier pierreux.

Qu’allait-il dire, en rentrant chez lui ? Comment s’excuserait-il de ne rien rapporter ? Se résignerait-il à mentir, à raconter par exemple que des voleurs l’avaient dépouillé ? Jamais, en tout cas, il n’oserait avouer qu’il avait sottement distribué ses figues à des inconnus, et qui, au lieu de gagner leur vie en travaillant, ainsi qu’il gagnait la sienne, passaient leurs journées à écouter les discours de quelque charlatan. Mais non, l’homme que ces vagabonds écoutaient ne pouvait pas être un charlatan ! Et Barsabas, malgré sa colère et sa honte, ne parvenait pas à se repentir de l’avoir écouté. Ce jeune homme vêtu de blanc était certainement un prophète, un de ces mages que Dieu envoyait, de temps à autre, pour enseigner au monde les secrets d’en haut. De quelle voix mélodieuse il avait parlé ! Et quel plaisir singulier on éprouvait à l’entendre ! Le lis des champs ! Le berger laissant sur la montagne ses quatre-vingt-dix-neuf brebis pour aller chercher la centième, qui s’était égarée ! Barsabas se rappelait d’autres images encore, pleines d’un sens admirable dans leur simplicité ; et de nouveau il sentait, il se disait, que ni le champ d’olives, ni la vigne, ni rien de ce qu’il aurait pu acquérir en échange de ses figues n’aurait valu ht joie qu’avait été pour lui la rencontre de cet inconnu. Un prophète, un grand prophète, voilà ce que Dieu avait daigné lui permettre de voir et d’entendre !

Pourquoi donc continuait-il à se sentir si honteux ? Pourquoi, après avoir d’abord couru jusqu’au sommet de la colline, marchait-il maintenant d’un pas si lent et si faible, comme s’il eût voulu retarder son retour chez lui ? En vain il se répétait qu’il avait fait de ses figues le meilleur emploi, et qu’il avait rencontré un prophète, et qu’il allait désormais devenir un autre homme ; en vain il essayait de se réjouir et de s’enorgueillir : à chaque pas son sentiment de honte l’accablait davantage. Il avait l’impression que toutes ces belles pensées n’étaient qu’un rideau derrière lequel il s’efforçait de se cacher à lui-même une pensée plus sérieuse, plus vraie, une pensée qu’il n’osait pas regarder en face, mais qui pourtant était là, dans son cœur, et ne cesserait plus de le tourmenter.

Et soudain le rideau s’était déchiré. Dans le cœur de Barsabas avaient de nouveau retenti les paroles que, pendant une heure, il s’était inutilement efforcé d’oublier : « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous font du mal ! » C’était cela, cela seulement, que le prophète avait eu pour mission de lui enseigner !

Alors le paysan avait enfin compris d’où venait sa honte. Et aussitôt, sans même penser à son âne, qui marchait tristement derrière lui dans l’étroit sentier, il avait rebroussé chemin pour redescendre en courant vers la rive du lac. « Pourvu que je les retrouve ! » se disait-il, comme si tout l’avenir de sa vie en eût dépendu. Et grande avait été sa joie quand, au tournant du sentier, de nouveau il avait aperçu les inconnus, assis sur les pierres. Leur chef maintenant avait fini de prêcher ; assis entre deux de ses compagnons, il mangeait quelques figues et une tranche de pain. Mais Barsabas, cette fois, ne s’était plus arrêté à le considérer. Il s’était élancé vers son ami, lui avait appuyé sa main sur l’épaule, et, parlant le plus haut qu’il avait pu, afin que chacun fût témoin de son repentir :

« Simon, lui avait-il dit, toi seul sais ce que tu m’as fait, et pourquoi tu l’as fait. Mais, si même tu as mal agi envers moi, ta faute n’est que peu de chose en comparaison de la mienne. Car, depuis deux ans, nuit et jour, je t’ai haï, j’ai rêvé de te tuer ! Et tout à l’heure encore, après que les paroles de ce jeune prophète, ton maître, ont à jamais effacé de mon cœur mon ressentiment, je n’ai pu me résigner à te donner de mes figues. Je n’ai pu m’y résigner, frère, parce que tu m’as paru trop heureux, trop parfait, trop au-dessus de moi ! Pardonne-moi, dis-moi que tu me pardonnes, sois-moi de nouveau l’ami d’autrefois ! » L’ami de Barsabas, tout frémissant de plaisir, s’était jeté à son cou, comme un enfant embrasse sa mère pour la remercier d’un cadeau qu’il n’osait pas espérer. Puis, l’ayant fait asseoir près de lui et lui tenant la main, il lui avait raconté comment lui-même avait été arraché aux misères de sa vie par l’appel de Jésus, son maître bien-aimé, qui, en vérité, n’était pas seulement un prophète, mais l’Élu, le Messie, le Fils du Dieu Vivant. Et toute l’âme de Barsabas, à ces mots, avait bondi de joie : car il s’était rappelé que, dès le premier moment où le regard de l’inconnu s’était tourné vers lui, clairement il avait senti une présence divine. Aussi est-ce avec une pieuse ferveur qu’il avait ensuite recueilli les explications de son ami : après quoi, devant toute l’assemblée, il s’était confessé des fautes qu’il se souvenait d’avoir commises depuis qu’il était né ; et il avait demandé à recevoir le baptême. Il l’avait reçu des mains sacrées de Notre-Seigneur.

Et longtemps encore il était resté assis sur la rive du lac, sans autre pensée que de s’initier à la connaissance du royaume des cieux. Mais quand, à l’approche du soir, les disciples de Jésus lui avaient conseillé de se joindre à eux pour partager leur vie, il leur avait avoué, presque en pleurant, qu’il n’aurait pas le courage de s’y décider. Immense était, cependant, le bonheur qu’il éprouvait en leur compagnie, sous le regard vivifiant de son nouveau maître : et sans doute il aurait fini par céder à leurs instances s’il n’avait aperçu, tout à coup, son petit âne, qui tristement avait descendu la colline pour venir le rejoindre. La pauvre bête semblait à présent l’attendre, immobile, au milieu du sentier. Que deviendrait-elle, privée de ses soins ? Qui la nourrirait, la promènerait ? Qui changerait, tous les jours, la paille de son lit ? Et Barsabas avait songé à sa mère qui, peut-être, debout sur le seuil de sa maison, déjà s’inquiétait de sa longue absence. Il avait songé à la jeune fille brune et rose, sa fiancée, à qui il avait promis d’être son soutien dans la vie. La veille encore, tout en l’aidant à cueillir ses figues, ne lui avait-elle pas dit qu’elle n’aurait jamais d’autre ami que lui, et qu’elle mourrait de chagrin s’il l’abandonnait ? Mais surtout Barsabas, en revoyant son âne, s’était rappelé sa maison, son champ de figues, les platanes à l’ombre desquels il avait joué ses premiers jeux : et il avait senti qu’un lien mystérieux l’attachait tout entier à son village natal. Là seulement il pourrait méditer, comprendre, mettre à profit les saintes vérités dont il venait de s’instruire : car il s’était accoutumé à ne concevoir l’univers que tel qu’il le voyait du haut de ses collines ; et, loin d’elles, c’était comme si la moitié de lui-même lui fût enlevée. De sorte que, après s’être une dernière fois prosterné aux pieds de Jésus, il avait tendrement dit adieu à ses amis, et puis il avait enfourché son âne, et s’en était retourné chez lui à la clarté des étoiles.

Rentré dans son village, Barsabas y avait repris son ancienne vie. Il cultivait son champ, il faisait paître son âne, il se promenait avec sa fiancée ou bien jouait aux boules avec ses camarades.

Il avait repris son ancienne vie, avec cette seule différence que, maintenant, il était devenu un homme nouveau. Au lieu du simple et honnête garçon qu’il avait été jusqu’alors, il était devenu un chrétien. Et, sans doute, cela signifiait qu’il répétait pieusement, matin et soir, une belle prière que les disciples de Jésus lui avaient apprise : mais plus encore cela signifiait qu’il avait cessé de vivre en lui-même, pour vivre, désormais, tout entier dans les autres. Il continuait à aimer sa mère, sa fiancée, son petit âne : mais il les aimait pour eux, et non plus pour lui, Il ne s’occupait que de deviner leurs plaisirs et leurs peines ; et il mettait son effort à soulager leurs peines, et leurs plaisirs lui procuraient plus de joie que ne lui en avaient jamais procuré les siens. Sa sollicitude, du reste, ne se bornait pas aux personnes qu’il aimait ; ou plutôt il s’était habitué, le plus facilement du monde, à aimer toute sorte de personnes pour qui il n’éprouvait, auparavant, que du dédain ou de l’indifférence. Dès l’instant où il avait cessé de vivre en lui-même, il avait reconnu que tous les êtres humains avaient leur part de douleur ; et il en avait souffert, et il s’était employé à la soulager. Il s’était fait le confident, le consolateur, le serviteur de tout le village, sans croire qu’il eût le moindre mérite à se divertir de cette manière. Tout au plus songeait-il quelquefois qu’il était pareil à un aveugle-né guéri par Jésus, dont son ami lui avait raconté l’histoire merveilleuse : car à lui aussi Jésus avait donné un sens qui jusque-là lui avait manqué, un sens qui, mieux encore que la vue, lui permettait de sortir de ses propres ténèbres, et de se mêler joyeusement à la vie des hommes.

Quelques semaines après son retour, il s’était marié. Son intention était d’abord d’ajourner son mariage jusqu’au moment où, devenu plus riche, il aurait l’assurance de pouvoir nourrir une femme et des enfants. Mais sa fiancée, qui l’aimait, s’ôtait tout de suite convertie à sa nouvelle foi ; et c’était elle qui lui avait rappelé la parole de Jésus : « Ne soyez pas en souci pour votre vie, ne vous préoccupez pas de ce que vous mangerez ni de ce que vous boirez ! » Ils s’étaient donc mariés, sans plus tarder. Et le fait est qu’ils n’avaient manqué de rien, ayant simplement pris l’habitude de ne rien désirer que ce qu’ils avaient. Ils s’étaient même acquis des enfants, sitôt mariés, en recueillant chez eux un petit garçon et une petite fille que leurs parents avaient abandonnés. Mais il n’y avait pas, au reste, dans tout le village, un enfant dont ils ne prissent soin, fût-ce pour jouer ou pour chanter avec lui. Et chaque jour ils découvraient quelque occasion imprévue de varier leurs plaisirs, comme aussi de sentir combien leurs deux cœurs étaient profondément unis l’un à l’autre. Tantôt c’était un mendiant qu’ils amenaient dans leur maison, l’ayant rencontré dans leur promenade ; tantôt ils ramassaient de jeunes oiseaux tombés du nid, et les abritaient, et les nourrissaient, jusqu’au temps où ils les voyaient en âge de voler.

Ainsi avait vécu Barsabas, durant l’année qui avait suivi son baptême. Et deux fois lui avait été accordée une grâce si précieuse qu’il avait défailli de joie en la recevant. Deux fois son divin maître Jésus, étant venu prêcher dans son village, avait daigné demeurer sous son toit. Il s’était familièrement entretenu avec lui, avait complimenté sa mère de l’avoir pour fils, l’avait complimenté lui-même de l’aimable compagne qu’il s’était choisie. Et comme, un soir, les disciples engageaient de nouveau le jeune homme à se joindre à eux, Jésus leur avait dit avec son sourire : « Apprenez qu’il y a plusieurs façons de me suivre ! Et Barsabas n’est nulle part aussi près de moi que dans son champ de figues ! »

En effet, Barsabas était un bon chrétien. Lorsqu’il avait appris le danger qui menaçait Jésus, tout de suite il avait quitté son champ de figues pour venir rejoindre la troupe des disciples. Avec eux il était entré à Jérusalem ; il avait assisté aux derniers entretiens, et donné tant de preuves de son active ferveur que Jésus s’était plu à le citer en exemple. Il s’était cependant enfui du Jardin des Oliviers, avec tous ses compagnons, aussitôt que Notre-Seigneur avait été arrêté ; mais, dès le lendemain, il avait racheté sa faute en proclamant, jusque dans le prétoire, que l’homme qu’on persécutait était le Fils de Dieu. Jamais d’ailleurs il n’avait montré autant de courage que durant ces terribles journées, où le courage des meilleurs avait défailli ; car non seulement il n’avait pas cessé d’affirmer sa foi devant les Juifs, au risque d’être lapidé ou mis en prison : il s’était encore ingénié à consoler, à raffermir ses amis. À ceux qui doutaient il rappelait le divin enseignement de leur maître ; à ceux qui désespéraient il disait que bientôt Jésus serait de nouveau parmi eux. Aussi Jésus, pour le récompenser, l’avait-il admis à être un des premiers témoins de sa résurrection. Et quand, ensuite, Jésus étant remonté s’asseoir à la droite de son Père, les disciples avaient décidé de nommer un douzième apôtre en remplacement de Judas, peu s’en était fallu qu’on ne le nommât. Seul, un autre disciple, nommé Mathias, avait été jugé aussi digne que lui de ce grand honneur ; en telle façon que, faute de savoir qui choisir entre eux, on était convenu de s’en remettre au sort. Mais d’abord les Onze, tombant à genoux, avaient invoqué Jésus : « Seigneur, lui avaient-ils dit, vous qui connaissez les cœurs de tous les hommes, montrez-nous lequel de ces deux hommes vous avez préféré pour prendre place dans l’apostolat, dont Judas est déchu ! » Puis on avait donné les sorts : c’était Mathias que le sort avait désigné.

Et personne ne s’en était réjoui plus que Barsabas. Car, bien que l’honneur que lui avaient fait ses compagnons l’eût beaucoup touché, il continuait à se considérer comme le dernier d’eux, le plus ignorant, le plus inutile, le moins propre aux difficiles travaux de l’apostolat ; sans compter que toute son âme était alors partagée entre deux sentiments, la tristesse où l’avait plongé l’absence de son divin maître, et son désir de revoir le village où il était né.

Il avait cependant résolu de rester à Jérusalem jusqu’à ces fêtes de la Pentecôte après lesquelles tous les disciples devaient se séparer, pour aller prêcher l’Évangile aux nations. Mais il souffrait fort d’avoir à habiter si longtemps une ville où hommes et choses étaient à l’opposé de tout ce qu’il aimait ; et le séjour de Jérusalem lui serait peut-être devenu tout à fait impossible s’il n’avait trouvé un moyen de se distraire de son attente, comme aussi de se donner un peu l’illusion que son maître Jésus demeurait près de lui. Dans la maison qu’il habitait, et dans tout son faubourg, qui était le plus misérable et le plus mal famé de la ville, il s’était lié avec une foule de pauvres gens, étrangers comme lui, des Parthes, des Mèdes, des Élamites, des Crétois, des Arabes, apparemment venus là de leur pays pour y mourir de faim ; et, sans leur parler jamais, sauf par quelques signes, – car il ne savait pas un mot de leurs diverses langues, et ne connaissait que le patois de sa Galilée, – il s’était constitué leur soutien, leur garde-malade, l’ami et le compagnon de jeux de leurs enfants. Quelques jours lui avaient suffi pour comprendre le caractère, la situation, les besoins de chacun ; et rien n’était plus touchant que de le voir travailler, en silence, à apaiser ou à divertir les souffrances de ces malheureux. Il le faisait pour se distraire soi-même, se rappelant ainsi la douce vie qu’il avait menée dans son village après sa conversion ; mais parfois, au moment où la fatigue allait l’accabler, il croyait apercevoir tout à coup son maître bien-aimé, debout devant lui. Et, en effet, n’était-ce point la présence de Jésus qui avait pu lui permettre, en moins de quarante jours, non seulement de secourir, mais aussi d’instruire ces étrangers, dont il ignorait la langue, et de les convertir à la foi chrétienne ?

Il en avait déjà converti plus de cent, appartenant aux races les plus différentes, lorsqu’était enfin arrivé le jour de la Pentecôte. Et beaucoup de ces néophytes avaient tenu, ce jour-là, à l’accompagner jusqu’à la porte du cénacle où l’on devait célébrer la fête, afin de lui témoigner une dernière fois leur reconnaissance. Or voici que, les disciples s’étant tous rassemblés, un grand bruit s’était fait entendre, comme le bruit d’un vent qui soufflait du ciel ; et ce vent s’était abattu sur la salle, et les disciples avaient vu paraître des langues de feu qui s’étaient arrêtées au-dessus de leurs têtes. Ils étaient alors tombés en prière, adorant l’Esprit que leur divin maître leur avait envoyé. Et puis, après s’être encore embrassés, ils étaient sortis.

Et que l’on imagine quelle avait été alors la surprise, l’émotion de Barsabas ! Car, en entendant parler les Mèdes, les Parthes, les Arabes, tous les étrangers qui accouraient au-devant de lui, il s’était aperçu qu’il comprenait leurs paroles et pouvait y répondre ! Comme les douze apôtres, Barsabas avait, miraculeusement, reçu le Don des Langues.

(À suivre…)

Soyez le premier à commenter