Il y a dix-sept ans de cela.

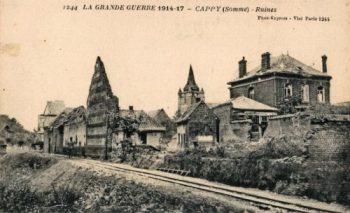

La neige, à la même date, étendait au loin son morne linceul, parsemé de taches écarlates, et le canon tonnait son glas funèbre ; qui remplaçait dans les campagnes normandes le joyeux carillon de Noël.

Les Prussiens sont à Rouen, et, sur les plateaux qui bordent la vallée de la Seine, les population anxieuses attendent, la rage au cœur, l’invasion tout prochaine .

La nuit tombe, elle enveloppe le bourg de B… , qui confine à la forêt de La Londe, et qu’on ne distingue plus, sous son blanc manteau de frimas. Les lumières brillent bien encore à toutes les fenêtres, mais ce n’est pas pour éclairer le réveillon traditionnel ; et l’oie grasse ne se dore pas au tournebroche oublié. Dans chaque maison, un groupe de jeunes soldats, hâves et fatigués, se chauffe à la flamme hospitalière. On n’ose se reposer, par crainte d’une surprise. Quel est leur régiment ? On le démêlerait avec peine, car leurs vêtements déchiquetés ont perdu forme et couleur, leurs savates trouées s’attachent avec des ficelles, et plusieurs se sont fabriqué des pantalons dans un morceau de couverture. Ces enfants, improvisés soldats, qu’une rude et rapide expérience, la misère et la bataille, les nuits glacées et les jours sans pain, ont bronzé prématurément, ce sont des mobiles, que l’espoir a abandonnés, mais non pas le sentiment du devoir à remplir et de l’honneur à sauver.

Leurs officiers veillent comme eux, avec le pressentiment d’une lutte nouvelle. La cuisine du presbytère les abrite. Ils s’entretiennent, des combats de la veille, de ceux qui vont suivre. Les souvenirs de la famille absente se mêlent aux images du présent, s’échangent familiers et souriants, devant la mort qu’on sent, planer.

Soudain, on frappe à la porte.

— Entrez ! crie le capitaine.

Un mobile se présente. Sur son collet se distingue encore un galon quadrillé : c’est le clairon, un petit brave, intelligent et déluré, qui a trouvé, dans la bagarre, le moyen de s’astiquer à peu près convenablement.

— Vous m’avez fait demander, mon capitaine ?

— Oui. Tu m’étonnes, mon garçon. Comment, tu désertes, à l’heure où nous sommes visiblement menacés ? Tu as accepté, ce matin, sans me consulter, je ne sais quel emploi de copiste, dans un semblant de bureau, à l’état-major ! J’attendais mieux de toi !

— Mon capitaine, je n’ai fait qu’obéir. On a su que j’étais, avant la guerre,élève de l’École des Arts et Métiers. Vous avez toujours parlé favorablement de moi. On a cru que je serais utile… pour les plans.

Les officiers se déridèrent irrévérencieusement, en apprenant qu’il existait des plans de bataille. Le clairon décontenancé tournait dans ses mains son reste de képi.

— Vous me connaissez, mon capitaine, et vous savez bien que la chose ne me va guère. J’aimerais bien mieux travailler avec les camarades de la compagnie !

— C’est vrai, tu es un garçon de cœur ! Au fond, je ne peux t’en vouloir ! Seulement, puisque tu quittes la compagnie, et que nous ne savons pas si nous nous reverrons, j’ai voulu te dire adieu. Bonsoir. Va copier tes plans de victoires. Tu auras plus chaud devant ta table que nous dans les bois !

— Oh ! pour cela non, mon capitaine. Nous n’avons pas de feu au bureau, et j’y gèle !

— Achète une ceinture de flanelle et un gilet de tricot : il y en a encore chez l’épicier.

— Acheter, mon capitaine, c’est impossible. J’avais une petite somme, au départ : je n’ai plus un sou.

— Tiens, voilà un louis ; cours chez l’épicier ; on n’y dort probablement guère. Adieu, je te regrette !

Le clairon hésita quelques instants, puis empocha l’argent.

— Merci de cette avance, mon capitaine.

Il serra la main qu’on lui tendait, salua, et sortit.

Aux premières lueurs de Noël, le crépitement de la mitraille réveille soudain ceux qui s’étaient assoupis sur leur chaise. Les Prussiens débouchaient en masse, par toutes les routes de la forêt. Les grand’gardes se repliaient en faisant le coup de feu.

En un clin d’œil, la compagnie est groupée sur la place du village, autour du capitaine. Un cavalier blanc d’écume le rejoint et lui remet un ordre, écrit sur la page déchirée d’un carnet :

Il y avait là Léontine, dont les trois maisons avaient été brûlées et qui logeait maintenant dans un grenier froid.

Il y avait là Léontine, dont les trois maisons avaient été brûlées et qui logeait maintenant dans un grenier froid.

« Bois ça, mon petit, ça te fera du bien. »

« Bois ça, mon petit, ça te fera du bien. »