XVIII

Mtésa, roi de l’Ouganda, un jour de juin 1879, donnait au Père Lourdel, père Blanc, un terrain sur l’une des sept collines de Roubaga, sa capitale ; en face du paganisme, en face du protestantisme installé là depuis 1876, la première pierre de la mission de l’Ouganda était posée, et dans Rome, l’autre ville aux Sept Collines, on se réjouissait.

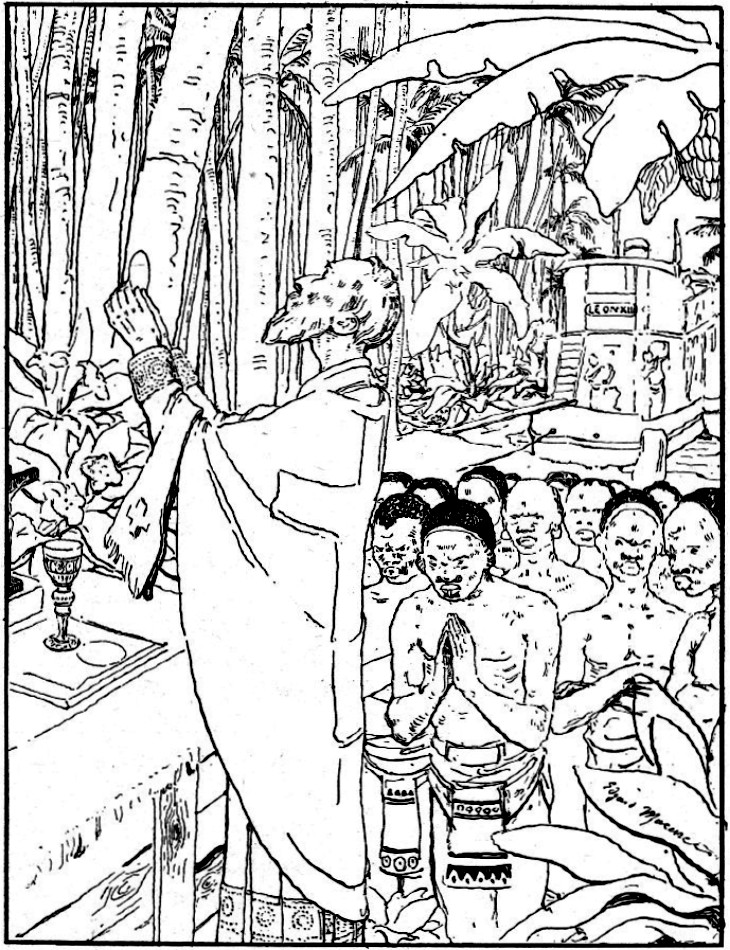

« Je veux apprendre à lire, » disait au Père Lourdel en 1879 un indigène de l’Ouganda. Et le Père de répondre : « Bien volontiers, mais il faudra aussi apprendre à connaître et à aimer Dieu. » Alors l’indigène, dont le nom était Mabwanda, lui répliquait : « Tu as raison : j’ai été chez les musulmans ; à les en croire, on peut se permettre tout ; il suffit, pour redevenir innocent, de se laver avec de l’eau ou du sable. J’ai été aussi chez les protestants, sans y trouver ce que je cherche ; mon cœur demeure insatisfait. » Mabwanda consentait à apprendre le Credo ; d’autres bientôt le suivaient ; dès le mois de mars 1880, ils étaient déjà nombreux ; et, le 27 mars, jour du samedi saint, les quatre plus dignes étaient baptisés… Baptisés secrètement, avant le jour ; cette église se tenait encore aux catacombes. La vie cachée de la catholicité, sur terre d’Ouganda, avait commencé.

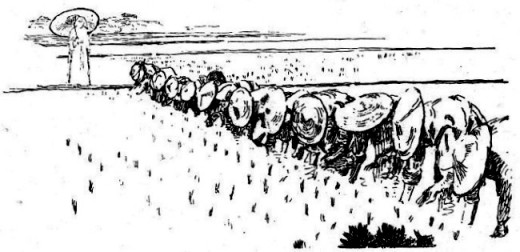

Quelques années se passaient : la petite chrétienté se développait, parmi beaucoup d’épreuves. Soudainement, le nouveau roi Mouanga se laissa persuader que les chrétiens, — ces Européens, — mettaient ses États en péril. Un de ses conseillers, Moukasa, chrétien lui-même, tentait de prendre leur défense : le 15 novembre 1885, il le faisait décapiter, et Moukasa ouvrait un long cortège de victimes. Le 17 novembre, un édit royal paraissait : Mort aux chrétiens ! dehors les missionnaires ! tel était le sens de l’édit. Le roi fit venir tous ses pages, par petits groupes, leur demanda s’ils priaient avec les blancs, fit couper l’oreille à l’un d’eux, puis parut s’apaiser, et de nouveau se déchaîna contre la présence de ces chrétiens : les vieilles divinités païennes, disait-il, se vengeaient, en lui infligeant des défaites navales, en multipliant les incendies sur ses terres. L’orage allait gronder : un chef des pages, Charles Louanga, baptisait ceux de ses camarades dont l’instruction n’était pas encore achevée. Parmi eux, il y en avait un, tout jeune encore, — il s’appelait Kizito, — qui avait peur d’avoir peur lorsqu’il faudrait mourir ; et Louanga lui disait : « Nous nous tiendrons par la main pour mourir ensemble. » Mouanga rassemblait ses pages : « Êtes-vous donc tous chrétiens ? — Oui, maître, nous le sommes. — Et vous voulez le rester ? — Oui, toujours jusqu’à la mort. — Qu’on les tue ! » Il donnait l’ordre de les lier, de leur faire faire soixante kilomètres ; là-bas un bûcher les attendait. Le lugubre cortège partait, sous la bénédiction du Père Lourdel. Et Mouanga ripostait aux protestations des missionnaires en faisant exécuter le commandant de sa garde, qui était un chrétien… Sur la route interminable, les pages condamnés au bûcher cheminaient péniblement, se heurtant les uns contre les autres, tant étaient gênants, par leur étroitesse, les liens qui les enchaînaient. Ceux qui se plaignaient, ceux qui ne pouvaient plus avancer, on les tuait. La veille de l’Ascension de 1886, le bûcher s’alluma : Louanga et ses compagnons rayonnaient de joie. « Entendez-vous ces idiots ? ricanait un des bourreaux. On dirait vraiment qu’ils vont à la noce et que nous allons leur servir un festin ! » Louanga fut détaché de la petite troupe : on lui brûla, savamment, les pieds et les jambes, en laissant intact, tout d’abord, le haut du corps. « Prie ton Dieu, raillait-on, qu’il vienne te sortir de là ! » Et Louanga ripostait : « Il me semble que c’est de l’eau fraîche que tu me verses sur les pieds. » Les Livres Saints représentent Dieu comme se riant de ses ennemis : ainsi Louanga se riait-il d’eux, pendant que l’on carbonisait tous ses membres l’un après l’autre. Les treize autres pages furent enveloppés chacun dans une claie de roseaux et entassés sur un seul bûcher : les roseaux s’enflammèrent, et le crépitement de ces torches vivantes ne pouvait étouffer un murmure de prières, par lequel elles s’offraient elles-mêmes en sacrifice. Il y avait là trois petits pages encore, presque des enfants, auxquels le bourreau avait reçu ordre de faire grâce.