Au dehors, la tempête faisait rage. Et quelle tempête ! Hurlements de fureur, vagues démesurées, coups de bélier à jeter bas les falaises de la côte. La nuit semblait au pouvoir de bêtes monstrueuses prêtes à dévorer l’humanité entière. Il n’eût pas fait bon être en mer à cette heure.

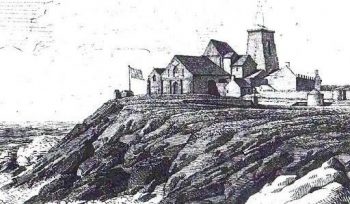

Dans le couvent, les moines priaient. Derrière les murs énormes, faits de granit inébranlable, très peu ouverts par d’étroites meurtrières, c’était à peine si le tumulte de l’océan déchaîné parvenait à leurs oreilles comme un grondement. Les psaumes succédaient aux psaumes, chaque moitié du chœur chantant à son tour les versets. L’église basse, trapue, n’était guère éclairée que par les cierges de l’autel et, de loin en loin, au bord des stalles, quelques lampes à huile dont la lueur jaune dansait sur les poutres et les solives de la toiture. On distinguait mal les formes agenouillées des moines, vêtus de bure brune ; seule la large tonsure blanche en couronne permettait de discerner leurs têtes inclinées.

Sans que nul n’eût entendu s’ouvrir une porte, une silhouette sombre apparut au milieu du chœur, se dirigeant vers la stalle du Révérendissime Père Abbé, reconnaissable à la haute crosse qui était dressée à côté de lui. Chaque nuit, tour à tour, pendant que la communauté célébrait l’office, un des frères demeurait en faction dans la tourelle de guet, à la pointe du monastère qui donnait droit au-dessus de la mer ; les naufrages n’étaient pas rares sur cette côte bretonne toute déchiquetée par les grands vents. Le moine guetteur se tenait là pour scruter l’océan immense et, s’il apercevait un navire en détresse, alerter tout le couvent.

Justement, cette nuit-là, les moines qui n’avaient pas interrompu leur chant liturgique, le virent, après s’être prosterné devant le Père Abbé, faire le signe de détresse : les bras levés au ciel, puis trois génuflexions. Saint Brendan frappa le sol de sa crosse. Le silence se fit instantanément et il sembla que le grondement de l’océan devînt plus fort, plus menaçant.

« Sauver la vie de nos frères est encore plus agréable à Dieu que chanter nos prières. Allons ! Le Seigneur nous appelle au devoir !… »

Un instant après, ils étaient tous dehors : les uns sur le chemin de ronde scrutèrent la nuit, où se distinguait, sous la clarté intermittente d’une lune blême, un navire ballotté par les vagues, plus qu’à demi renversé par elles ; les autres avaient déjà gagné le petit port et commençaient à mettre à l’eau le canot de sauvetage qui, bien souvent, dans des conditions semblables, avait arraché à la mort des naufragés. Et, une fois de plus, n’écoutant que la voix de leur conscience chrétienne, au péril de leur vie, sur l’océan démonté, les fils de saint Brendan s’élancèrent…

* * *

« Il vit ! » dit Frère Cadoc, qui était un peu médecin. La mince forme, en effet, remuait tout doucement, et le visage, livide, sous les pâles cheveux blonds plaqués par l’eau de mer, semblait reprendre quelques couleurs. Étrange histoire… Sur le bateau en perdition, les moines sauveteurs n’avaient plus trouvé de vivant que ce petit garçon de dix ou onze ans, attaché, par précaution, à un des bancs de rames pour qu’une vague ne l’enlevât point. Où était donc l’équipage ? Dans un coin, le cadavre d’un des marins, tué sans doute par une chute. Les autres avaient dû être emportés par une de ces énormes lames qui balayaient le pont.

— Oui, il vit, louange à Dieu ! répondit le Père Abbé, qui s’était penché sur la poitrine de l’enfant. Et d’une voix forte, il entonna un cantique d’action de grâces auquel tous les présents répondirent. À ce moment, réveillé, le petit garçon ouvrit les yeux…

C’est ainsi que celui qui devait devenir Edwin d’Islande fut recueilli, sur les côtes de Bretagne, par la charité et le courage des moines de saint Brendan. Car, lorsqu’on l’eut bien réchauffé, bien nourri, bien installé dans le meilleur lit qu’on pût trouver, il ne fut plus question de se séparer de lui. Dieu lui-même, dans sa Sainte Providence, n’avait-il pas clairement marqué qu’il désirait le voir vivre au monastère ; et puis, il faut bien l’avouer tous ces rudes hommes éprouvaient une secrète tendresse pour ce bel enfant frais et rosé, aux cheveux de lin… Il fut donc décidé qu’il serait élevé au couvent, que le cher Frère Gildas, le plus doux et le plus jeune de tous, serait spécialement chargé de veiller sur lui et de l’éduquer. Ce serait, plus tard, un frère de plus dans la communauté…

Lorsque l’appel du Pape à la croisade avait été connu en

Lorsque l’appel du Pape à la croisade avait été connu en