XVI

Il y a une centaine d’années, les villageois de Minerve, petite commune de l’Hérault, étaient fort intrigués des allures de l’abbé Bessieux, leur curé. Il leur était arrivé de Pézenas, où, quinze mois durant, il avait fait office de vicaire : ces quinze mois avaient suffi pour que, parmi les paroissiens, on lui donnât le plus beau des noms, que son humilité considérait comme une ironie : on l’avait appelé « le saint ». Est-ce donc marque de sainteté, se demandaient les gens de Minerve, que de se traîner à pied, sur les routes d’alentour, en se chargeant inutilement de toutes sortes de paquets ?

Ils ne savaient pas que leur curé rêvait d’évasions, — les évasions du missionnaire, — et qu’il s’exerçait aux marches épuisantes, en vue de la vie très dure des missions. Lorsqu’il eut passé sept ans chez eux, ce fut le tour de ses collègues du petit séminaire de Saint-Pons d’être étonnés. Au lieu qu’il réparât par une forte nourriture les fatigues de son métier de professeur, on le voyait s’exténuer en jeûnes, ne s’accorder souvent d’autre menu qu’un peu de riz, et dormir sur une chaise trente nuits de suite. Il avait son secret : il voulait, par ces gymnastiques d’ascétisme, exercer en lui l’endurance du missionnaire. Il ne cachait pas, au demeurant, son intérêt pour les missions, et toujours il était prêt à remplacer ses collègues dans certaines corvées, moyennant quelques sous pour la Propagation de la Foi.

Il y eut grande rumeur au petit séminaire, un jour de 1842 : on apprit que l’abbé Bessieux, aux précédentes vacances, s’en était allé à Paris ; que l’abbé Desgenettes, le curé des Victoires, l’avait mis en rapport avec le Père Libermann, qui fondait en ce moment même, pour l’apostolat des noirs d’Afrique, la congrégation du Saint-Cœur-de-Marie, et qu’il allait entrer dans cette congrégation. Le professeur de rhétorique du séminaire, qui n’était autre que l’abbé Paulinier, futur archevêque de Besançon, ponctuait l’événement en donnant comme sujet de devoir à ses élèves le commentaire de cette ligne de Chateaubriand : « La religion chrétienne a réalisé dans les déserts de l’Amérique ce que la fable nous raconte des Amphion et des Orphée. »

Il y eut grande rumeur au petit séminaire, un jour de 1842 : on apprit que l’abbé Bessieux, aux précédentes vacances, s’en était allé à Paris ; que l’abbé Desgenettes, le curé des Victoires, l’avait mis en rapport avec le Père Libermann, qui fondait en ce moment même, pour l’apostolat des noirs d’Afrique, la congrégation du Saint-Cœur-de-Marie, et qu’il allait entrer dans cette congrégation. Le professeur de rhétorique du séminaire, qui n’était autre que l’abbé Paulinier, futur archevêque de Besançon, ponctuait l’événement en donnant comme sujet de devoir à ses élèves le commentaire de cette ligne de Chateaubriand : « La religion chrétienne a réalisé dans les déserts de l’Amérique ce que la fable nous raconte des Amphion et des Orphée. »

Pour se préparer à de pareilles réalisations dans l’Afrique inconnue, l’abbé Bessieux, en août 1842, entrait au noviciat de la Neuville, que, proche d’Amiens, Libermann venait de fonder. Ils étaient treize, y compris Libermann : sept prêtres, trois diacres, un sous-diacre et deux minorés. L’indigent logis que le leur ! On n’avait pas assez de chambres, pas assez de lits ; lorsque arriva Barazer de Lannurien, qui sera, dix ans plus tard, le premier supérieur du Séminaire français de Rome, Bessieux s’en alla coucher sous l’escalier, pour lui céder sa cellule. « Être misérable, disait Libermann, cela attire sur nous les regards du Christ. » Bessieux, blotti sous l’escalier, se sentait comme enveloppé par l’œil du Maître.

Au bout de quelques mois, un Américain, devenu vicaire apostolique des Deux-Guinées et de Sierra Leone, Mgr Barron, frappait à la porte de Libermann, lui demandait des missionnaires. « Pour nos factoreries du Gabon, donnez-nous des prêtres, » disait à son tour Mackau, le ministre de la marine du roi Louis-Philippe. L’Église, l’État avaient besoin, d’urgence, de ces novices de la Neuville. Libermann formait une équipe que le Père Bessieux était chargé d’emmener.

On débarquait au cap des Palmes, le 30 novembre 1843 ; solennellement on faisait procession, on était plein d’enthousiasme et d’espoir. Hélas ! huit mois plus tard, quatre prêtres étaient morts ; un cinquième se retirait, découragé ; Mgr Barron, qui les avait fait venir, renonçait lui-même à ce malsain vicariat et regagnait son Amérique. De la petite flottille d’apôtres qu’avait lancée la jeune congrégation, il ne restait que le Père Bessieux et un Frère convers, le Frère Grégoire ; un vaisseau français qui passait les transportait au fort d’Aumale, à l’entrée de l’estuaire du Gabon. Le Père Bessieux se logea, tant bien que mal, dans un coin de hangar, et puis, au bout d’un mois, dans une case dont les planches étaient si mal jointes, que l’eau y pénétrait de toutes parts.

Libermann, à la Neuville, continuait de former des apôtres pour l’homicide Afrique. On priait pour cette avant-garde de morts, qui jonchaient de leurs cadavres la voie qu’ils avaient commencé de frayer. Et, dix-huit mois durant, le nom même du Père Bessieux figura sur la lugubre liste ; car, plusieurs lettres qu’il avait écrites à Libermann s’étant égarées, la pensée de Libermann le cherchait dans l’autre monde plutôt que dans le continent noir.

Libermann, à la Neuville, continuait de former des apôtres pour l’homicide Afrique. On priait pour cette avant-garde de morts, qui jonchaient de leurs cadavres la voie qu’ils avaient commencé de frayer. Et, dix-huit mois durant, le nom même du Père Bessieux figura sur la lugubre liste ; car, plusieurs lettres qu’il avait écrites à Libermann s’étant égarées, la pensée de Libermann le cherchait dans l’autre monde plutôt que dans le continent noir.

Une lettre enfin parvenait à la Neuville, datée du 30 juin 1845. Le Père Bessieux disait à Libermann :

« Je me suis adonné tout de suite à la langue du pays. Je pense qu’avec la grâce de Dieu avant la fin de l’année je pourrai m’expliquer sur tout ce qui est nécessaire à croire et à pratiquer. J’agis comme si je devais toujours rester ici et j’espère que bientôt je verrai de zélés confrères, succédant aux amis que j’ai perdus, m’encourager et soutenir mes pas languissants. Car à Dieu ne plaise, mon Révérend Père, que vous abandonniez cette pauvre Afrique ! Si nous sommes faits pour les peuples délaissés, c’est ici notre place. Nous retirer après un premier essai malheureux, ce serait, il me semble, manquer à Dieu, à ces infortunes, à notre vocation ; ce serait reculer devant la dégradation des noirs que nous avons adoptés pour amis. »

« O malheureuse Guinée ! écrivait de son côté le Père Libermann, il me semble que je l’ai tout entière dans mon cœur !… Abandonnerons-nous ces millions d’âmes jusqu’à la fin du monde ? Impossible ; j’en mourrais de douleur. Aussi je suis persuadé que ce ne sont que des victimes que la divine Bonté nous a fait envoyer dans ce pays pour attirer sa bénédiction. J’ai vu une marche providentielle dans ces événements. » Libermann songeait si peu à une renonciation, qu’il avait accepté pour sa Société, dès le 16 janvier 1845, la charge du vicariat apostolique des Deux-Guinées.

La vaillance du chef, à la Neuville, était à la hauteur de la vaillance du soldat, dans la solitude gabonaise. Mauvaise nouvelle, encore, au début de 1846 : Libermann apprenait que l’un de ses collaborateurs de la première heure, le Père Tisserand, qu’il dépêchait en Guinée, se noyait en vue de la côte de Mogador, avec soixante-quinze autres passagers. L’hostilité de l’Océan, pour celui-là, avait devancé celle des fièvres malignes ; il semblait que l’Afrique se barricadât.

Mais non, le Père Bessieux était toujours là ; et Libermann, dès le 7 mars 1846, envoyait auprès de lui deux missionnaires : le Père Briot de La Maillerie et le Père Le Berre. Débarquant là-bas, ils se trouvaient en présence d’un squelette. L’habitation du pauvre Père Bessieux était une simple case, couverte en feuilles de bambous comme celles des noirs ; la moins mauvaise des deux pièces qui la composaient était réservée pour servir de chapelle. Une ancienne caisse de genièvre, garnie à l’intérieur d’un morceau de toile blanche et fermée par une pierre plate, formait le tabernacle. À côté, sur un tronc d’arbre, était une statue de Notre-Dame des Sept-Douleurs. Une porte donnait entrée dans la chambre du missionnaire, qui, la nuit, pouvait ainsi apercevoir le tabernacle. Pour tout trésor, il avait dans une boite une image avec l’inscription : « Qui a Jésus a tout. » Trois ou quatre enfants qui savaient déjà quelques mots de français étaient l’espoir de la mission, espoir bien fragile.

« Je repars pour l’Europe, » dit Bessieux aux deux nouveaux venus. Maigre et malade comme il l’était, on se fût trompé en le croyant découragé. Il avait dans sa sacoche le manuscrit d’un vocabulaire, d’un essai de grammaire, d’un catéchisme gabonais, d’une traduction des Évangiles, qu’il voulait faire imprimer à Amiens ; et puis il avait la ferme intention de décider Mme de Villeneuve d’Hauterive, la fondatrice des Sœurs de l’Immaculée-Conception de Castres, à lui donner quelques religieuses pour le Gabon. Il partait pour revenir, — pour revenir avec deux forces celle du livre et celle des Sœurs. Mgr Baron, naguère, avait fait à Mère de Villeneuve un effrayant tableau de l’Afrique : « C’est le sépulcre des blancs, lui avait-il écrit, les habitants sont parfaitement sauvages, les fièvres produisent la mélancolie et le découragement. » Tout cela n’était point pour effrayer les Sœurs de Castres.

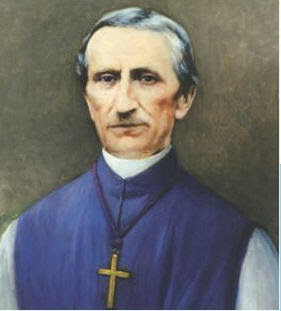

En 1847, quatre d’entre elles étaient désignées pour partir, et le Père Bessieux, rentré de France, les installait à Dakar, où le monarque indigène ne tarda pas à beaucoup apprécier celles que ses sujets appelaient des « abbés femmes ». Au Gabon, désormais, la bienfaisance catholique était à l’honneur : pour le tout petit essaim des baptisés, une vie normale s’inaugurait sous la direction suprême du Père Bessieux, sacré évêque eu 1849 et investi, cette année-là, du vicariat apostolique des Deux-Guinées et de la Senégambie.

En 1847, quatre d’entre elles étaient désignées pour partir, et le Père Bessieux, rentré de France, les installait à Dakar, où le monarque indigène ne tarda pas à beaucoup apprécier celles que ses sujets appelaient des « abbés femmes ». Au Gabon, désormais, la bienfaisance catholique était à l’honneur : pour le tout petit essaim des baptisés, une vie normale s’inaugurait sous la direction suprême du Père Bessieux, sacré évêque eu 1849 et investi, cette année-là, du vicariat apostolique des Deux-Guinées et de la Senégambie.

Un développement de côtes de quinze cents lieues, cinquante millions d’habitants, une centaine de langues distinctes : tel était l’un des domaines confiés par le Saint-Siège à la Congrégation des Pères du Saint-Esprit, à laquelle s’était unie, en 1848, celle du Cœur-de-Marie, et c’est sur ce vaste domaine que devait s’étendre la houlette de Mgr Bessieux. Un souverain indigène, presque centenaire, le roi Denis, entretenait avec lui de très bons rapports. Il avait plusieurs de ses enfants à la mission, où ils devinrent chrétiens. Bessieux apparaissait au roi Denis comme un ami du Grand-Esprit, supérieur à tous les génies locaux. Mais Denis avait cent femmes, elles étaient sa richesse ; c’était ce qui faisait de lui un très haut personnage. Se séparer de ces femmes, ce serait pour lui se séparer de ses biens. Il ne pouvait s’y résigner. Un jour, très affecté par la mort d’une d’entre elles, Denis voulut perpétuer son souvenir par un salut que chacun de ses sujets lui adresserait en l’abordant. Le visiteur devait dire : « Quel est le mal que Dieu a fait ? » Denis répondait : « La mort. » Et le visiteur devait ajouter : « Oui, la mort, c’est le mal que Dieu a fait. » Bessieux amena le roi à changer de formule. Le visiteur désormais dut demander : « Quel est le bien que Dieu a fait ? » Le roi répondait : « La vie. » Et le visiteur ajoutait : « Oui, que Dieu te donne la vie ! » Là se borna l’influence religieuse de Mgr Bessieux sur le roi Denis, et peut-être, en définitive, fut-elle plus importante que de prime abord elle ne le paraîtrait, car cet évêque, par ce simple changement de formule, avait introduit dans l’entourage du roi Denis une nouvelle philosophie de la vie. Le roi Denis, sur son lit de mort, fut baptisé par son fils, qui devint le roi Félix, et ce Félix, excellent chrétien, catéchisa lui-même ses cinq cents esclaves.

Malgré cette protection royale, Mgr Bessieux trouvait que la mission du Gabon ne faisait que de lents progrès. Sous ces latitudes, le travail était méprisé, il demeurait le partage des esclaves et des femmes. « Les chrétiens se perdent, écrivait l’évêque, par le contact commercial avec les infidèles, et le chrétien, n’ayant qu’une femme, se trouve plus pauvre que les autres. » L’éducation des enfants paraissait à ces indigènes chose superflue.

Mgr Bessieux sentait que pour comprendre la nécessité et l’efficacité du travail, il fallait que le noir vît travailler. Il obtint du gouvernement, en 1856, cent quatre-vingt-dix-neuf mille mètres de terrain à défricher. « Pourquoi ne travailles-tu pas toi-même ? » lui avait dit un jour une femme noire. Ce mot était resté dans son souvenir. On vit Mgr Bessieux, après sa messe, partir pour la forêt une pioche sur le dos, une hache à la main : il défrichait comme les moines des temps mérovingiens. Et sur ces terrains incultes s’épanouirent bientôt de nombreux arbres fruitiers. Les yeux des sauvages s’ouvrirent. À la faveur de cette première expérience, Mgr Bessieux et le Père Le Berre créèrent dans la mission une section professionnelle pour la formation des ouvriers. Les constructions des indigènes ne pouvaient durer, même au prix de beaucoup de réparations, que sept ou huit ans ; n’ayant qu’un étage, elles exigeaient d’immenses toitures, elles n’étaient ni salubres ni propres. Les apprentis formés par les Pères s’habituèrent à édifier des constructions en planches ou en pierres ; d’autres se faisaient forgerons, cordonniers, cultivateurs. On eut même, peu à peu, une quinzaine d’élèves pour le latin,

Lorsqu’en 1876 Mgr Bessieux mourra, il constatera qu’après trente-quatre ans de travail, il avait deux mille fidèles ; bon an, mal an, deux cents baptêmes se célébraient. Fallait-il de si longues semailles pour une si chétive moisson ! Ce résultat, pourtant, sans satisfaire ses impatiences d’apôtre, lui faisait l’effet d’une récompense.

Jamais il ne regretta de s’être dit à lui-même, en cette année 1844, où il était demeuré tout seul en Afrique après l’effacement de Mgr Barron, après la mort de ses confrères : « L’Église doit rester, je reste ; » et, devant son pauvre autel improvisé, d’avoir pris Dieu comme témoin de sa résolution qui l’enchaînait au continent noir. Jamais il ne regretta d’avoir, en 1873, dit à l’amiral commandant de notre escadre, qui se préparait à négocier avec l’Angleterre pour l’échange du Gabon contre la Gambie anglaise : « La France doit rester, je reste, nous resterons ici, pour représenter seuls, s’il le faut, l’Église et la France. Nous sommes ici à une porte ; d’une année à l’autre elle peut s’ouvrir sur un immense continent. Nous attendons. »

Il voyait, plus au sud, l’immense bassin du Congo ; il y promenait, de loin, ses regards d’apôtre ; il pressentait que les mystérieuses routes qui conduiraient vers le centre de l’Afrique entr’ouvraient des perspectives nouvelles à l’apostolat chrétien.

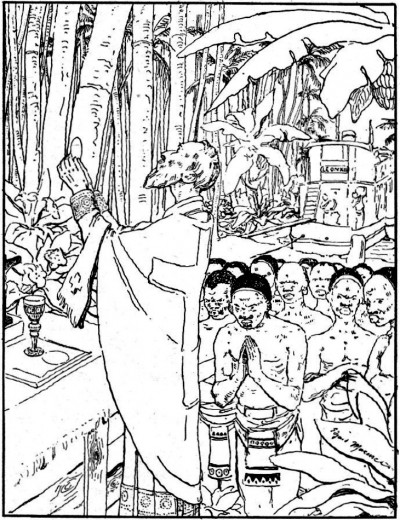

C’est auprès de cette mission du Gabon, fondée par Mgr Bessieux, que Brazza cherchera ses premiers concours et qu’il les trouvera ; par la porte que Mgr Bessieux avait voulu laisser ouverte, Mgr Augouard passera ; il passera avec la Croix, sous la protection de la France ; et le Congo et l’Oubanghi deviendront fleuves de chrétienté. Sur ces fleuves, les bateaux de Mgr Augouard chemineront ; ils s’appelleront le « Léon XIII », le « Pie X » ; ils arboreront la Croix du Christ ; et sur le pont, au grand soleil, l’Hostie eucharistique s’offrira, sous le regard des riverains agenouillés, qui, la veille, mangeaient encore de la chair humaine.

Soyez le premier à commenter